广告推广(泡芙短视频推广广告)

公益广告是通过传播公益观念认知来实现公益行为实践的社会化传播活动,不仅承担着唤醒和激发受众的社会使命,还承担着传播社会道德、教育受众文明、引领舆论导向的媒介使命。移动互联网的快速发展给公益广告带来了挑战和机遇,受众由广告内容接受者变成具有“满足与需求”的用户;公益广告对受众的作用不仅仅停留在“唤醒和激发”层面,还需要将受众的关注和参与热情直接变为公益行动。社交媒体特有的媒介属性将公益信息“产生—传播—参与”做到快速连接,推动公益完成从“讲好故事”到“人人参与”的完整闭环。北京大学刘德寰教授根据移动互联时代人们生活形态的改变,提出了具有去媒体性质的ISMAS模型。这打破了传播者、传播媒介、受众的明显界限,在信息传播的内容层、传播层、影响层发生着变化。本文以腾讯公益慈善基金会和腾讯广告联合主办的“我是创益人”公益广告大赛获奖作品为研究对象,通过分析作品在内容层、传播层、影响层的信息流动,从而探究社交媒体平台公益广告传播的内在逻辑和机制。

一、公益广告的内容层:情感内核+创意中坚+技术支撑

Hilde A.M.Voorveld等人对消费者在社交媒体平台互动推动广告运作展开研究,归纳出四类社交媒体:基于人际关系和个人信息所构成的社交媒体平台,基于个人信息但为人们创造了管理自身社交媒体沟通渠道机会的自媒体平台,允许用户分享自身感兴趣的并具有创造力内容的创意渠道平台,基于内容允许人们提出疑问、获得建议或者寻找当天最有趣的新闻和内容的协作平台。根据该分类,2017—2020年四届“我是创益人”比赛获奖作品主要集中在社交媒体平台和创意渠道平台(部分作品在多个平台传播)。通过对四年获奖作品的样本分析,可以发现社交媒体公益广告的特点。

公益广告通过观念的传播,达到直接影响受众的认知和态度,进而改变其行为的目的。面对媒体权力下移,分众化越来越明显的现实,公益广告的传播也要适应当下的社会语境,通过情感和认知的共同经验来引发人们的共鸣,影响受众的态度和行为。许多事实和研究已经证明,公益广告要注重情感表达和创意表现。数字生活空间中,社交媒体平台能够将原来公益广告的内容生产注入新的技术形式,注重情感、创意和技术的有机结合。为此,公益广告在内容生产层呈现出以技术(Technology)为支撑,以创新(Innovation)为中坚力量,以情感(Emotion)为核心的“TIE”内容模式,为之后的各环节联动打下坚实的内容基础。

1.技术支撑:利用新兴技术,实现内容呈现创新。社交媒体时代,合理运用新技术可以促成社交公益广告内容的多元化呈现。公益广告需要加强用户需求洞察,积极结合新兴技术,通过深入用户生活场景、合理开发用户数据等方式,促成精准传播,赋予公益广告内容创作更多可能性。通过对72份样本分析发现,获奖作品中利用H5技术的作品达到44件,占所有样本数量的61%;利用短视频技术的作品达到25件,占比35%;利用小程序技术的作品13件,占比18.1%;利用LBS、AI技术的作品各3件,占比均为4.2%;利用直播技术的作品2件,占比2.7%。多种新兴技术共同搭建广告内容框架,提供用户空间定位服务,提升网络公益广告的呈现效果,将“内容呈现”“体验互动”“社交平台转发”“实时捐助”各个环节串联起来,丰富网络公益广告内容的呈现效果。

2.创意中坚:了解文化底蕴,推动抽象情感具象化。创意是广告的灵魂。广告创意既要有与众不同“最灵魂的一点”,又要能够创造出效益。不同文化场域存在的文化现象,通过该场域中人群表现出来的特殊生活状态和行为方式、价值观念等体现出来。中国优秀传统文化对于国人心理结构和思维方式的形成与塑造具有较大影响。公益广告在内容创作时需要洞悉中国文化底蕴,在了解中国文化底蕴的基础上还要更加注重创意的运用。“我是创益人”的72件获奖作品将“文化保护”“社会责任感”“尊老爱幼”“国家经济建设”等严肃话题与受众日常生活相结合,通过创意转化的方式呈现给受众,承载了中国文化底蕴,诠释了社会主义核心价值观。

3.情感内核:真实为王,以情感共鸣激发用户注意力。基于行为科学及神经科学的研究,广告营销领域的专家们发现情感绝不仅仅是广告效果的副产品广告推广,“情感在广告传播过程中是最重要的因子,是进一步认知与产生行为的把关人”。人类情感的传播遵循着“情感唤醒—互动—共鸣”的过程,而情感体验贯穿整个过程的始终。作为以观念传播为主的公益广告,其以人类已经内化了的普世性情感价值为内核,可以更好地激发人们的自我认同,达到心理学家皮亚杰所认为的“同化”和“顺应”。参照CarrusG等人积极情感和消极情感两个方面16个类别的划分标准,“我是创益人”获奖公益广告均蕴含着情感因素,能够引发人们产生兴奋、快乐、欣慰等反应的积极情感占比为56%,引发人们悲伤、失望、愧疚等反应的消极情感占比为44%。

公益广告要了解、介入、引导受众的情感,达到“大音希声,大象无形”的情感意境,就需要建立情感关联,传递价值理念。安德烈·巴赞在评论意大利“新现实主义”电影美学时提出了“真实美学”,他强调“真实美学”需要关注现实性主题,通过普通人的真实生活遭遇反映当代社会问题。社交媒体时代,公益广告需要找寻清晰的策略点,通过“独特的情感符号+新颖的叙述方式”,寻觅引人入胜的故事,提升社会效益。“我是创益人”获奖作品类别涵盖“留守儿童教育”“偏远地区脱贫”“方言保护”等方面,赋予广告内容以情感内核,彰显人文关怀。

二、公益广告的传播层:线上线下互动传播、多元主体相互影响

社交媒体时代,受众“网络化生存”状态越发明显。公益广告传播也呈现出线上和线下相结合的特点,通过线上(On-Line)与线下(Off-Line)同频共振,各主体间相互影响,形成强势互动,产生持续性效果,形成“OOI”(On-Line and Off-Line Interaction)传播模式。在线上传播中,以媒体M(Media)、关键意见领袖K(Key Opinion Leader,简称KOL)以及普通网民G(Gross Root)为代表的主要群体相互影响,成为公益广告的重要传播力量;在线下传播中,公益广告组织者O(Organizer)和参与者P(Populace)两类参与主体彼此影响。信息的双向传播促使内容层和传播层彼此影响。但传播层中也存在着对社交公益广告不感兴趣而并未参与互动的主体。

1.线上:跨平台传播,多元主体高频互动。网络空间成为传播新场域,社交公益广告传播的多元主体,地位相对平等且彼此影响,共同推进公益广告传播。各类媒体平台结合自身优势,能够在人才、技术、公信力等方面达成资源互补广告推广,传播优质内容、扩大社会关注度,引导社会舆论,产生正面行动,在各个时期推动公益广告发展。KOL成为信息传播的重要环节,呈现出垂直化、多级传播的新特点,一定程度弥合了网络流量分散、用户注意力有限的不足,对受众的态度和行为有较大影响。社交媒体上的公益广告充分利用KOL在不同群体中的影响力,进行“议程设置”,扩大了公益广告的传播面。2017年获奖作品《不朽的丰碑》关注“抗战老兵”群体,在“九一八”事变纪念日当天通过微信朋友圈、QQ空间两个社交媒体平台对全国14个城市进行线上推广。央视新闻、人民日报媒体矩阵、澎湃新闻等主流媒体、钛媒体和CM公益传播等自媒体主动报道这一事件,形成政府机构社交平台、专业媒体社交平台和企业社交平台的多元互动,使《不朽的丰碑》成功从小屏走向大屏,由数字生活空间进入现实生活空间,让“关爱抗战老兵”的公益理念得到传播、深入人心。

2.线下:动员社会力量,促进受众参与。社交媒体公益广告的主要传播渠道在网络上,但配合网络推广开展的线下活动,通过场景搭建将目标受众锁定在特定空间中,通过放映影像资料、讲述真实故事、现场参与互动等手段,使受众沉浸其中,迅速了解公益活动,增强受众的参与性、互动性,引发受众的情感共鸣,最终实现传播效果。获奖作品《忘不了的家味》不仅在线上投放H5广告,还在线下举办展览,真实还原阿尔兹海默症患者的家庭状态。参与者通过沉浸体验,加深了情感认同,达到了公益广告的推广目的。在线下开展的公益活动不仅可以弥合线上传播时受众注意力有限,信息更迭频繁所造成的接受疲乏,还为线上宣传提供了新鲜素材,锁定了网络用户关注度,提升了其对公益广告的讨论度,延伸了公益广告的传播周期。《一个人的球队》以五位器官受益者组成球队代替器官捐赠者叶沙(化名)圆梦的公益传播,让器官捐献的话题走入大众视野,自发布之后就引发了受众强烈关注,传播团队借势发起线下篮球挑战赛,将中国篮协、姚明、成龙、市民等多方汇聚在一起,共同完成叶沙的心愿。媒体报道促进线下挑战赛在网络平台迅速传播,受众评论转发推动媒体持续跟进,反向延长了公益广告的传播周期。

三、公益广告的影响层:认知、态度、参与层层递进,达成传播价值

社交媒体平台的公益广告通过技术手段打通了受众实时参与公益行为的渠道,形成了认知(Recognition)、态度(Attitude)和参与(Participation)三个环节,不同的主体在接收到传播内容之后,产生行为反馈,提升公益广告的影响程度,产生“RAP”影响层。

1.认知层。认知是人最基本的心理过程,是信息在人脑中的加工,多元表现方式能有助于增强参与者对公益理念的认知。通过对“我是创益人”作品的分析,作品多通过色彩搭配、场景布置、画面重点突出等方式产生视觉冲击效果;通过设置游戏、答题、模拟体验等趣味性互动,让人们沉浸式了解公益信息,更好地认知公益理念。

2.态度层。态度是个体完成一定的认知信息处理后引起的反应,情感反应包括喜欢或不喜欢的评价、愉快或不愉快的经验等。公益传播一般希望可以改变信息接收者的负面态度,产生积极正面的效果。通过样本分析发现,社交媒体公益广告常会通过设置“任务目标”“闯关”的方式,营造具有震撼性的场景。通过场景的打造吸引受众参与,为参与者营造心理层面的满足感和仪式感,达到既有态度加强或者改变的目的。

3.参与层。公益广告传播的目标在于让受众有所行动,促进公益习惯的养成,形成持久的正面影响。在对研究样本的统计分析中发现,“我是创益人”这四年的获奖作品逐渐从刺激目标群体认知公益广告的内容并形成积极态度,转向刺激用户参与并形成再次传播。受众可以在同一个平台上完成“认知—态度—行为”的转化,实时完成自己的公益行为,逐渐养成公益习惯。

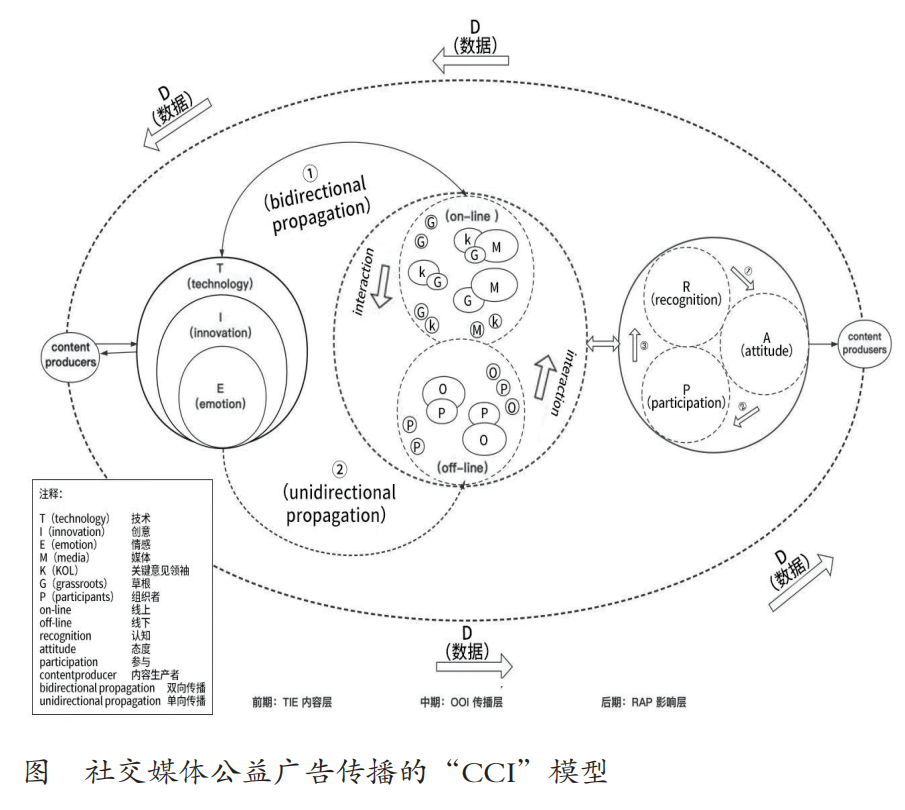

在社交媒体时代的公益广告运作模式中,大数据的实时反馈帮助内容生产者更加及时、主动地了解到公益广告在各环节的实时情况,受众也在相应环节对公益广告产生影响。各方合力对公益广告的生产、传播、影响效果产生作用,促成公益广告的价值最大化。以技术、创意、情感三种元素构成的内容层(Content),以线上、线下共同互动构成的传播层(Communication),以认知、态度、参与为核心构成的影响层(Influence),共同形成社交媒体公益广告的“CCI”传播模型(如图)。

数字生活空间为公益广告的传播创造了更有价值、更可挖掘的诸多可能性。社交媒体广告较之以往在内容、传播、影响方面都发生着变化,用户越发主动地参与其中,形成了新的传播形式。社交媒体公益广告的CCI传播模式从内容层、传播层、影响层入手,搭建了信息生产、传播、互动的框架,体现出公益广告新的时代特征。同时公益广告通过社交媒体平台可以将我国社会主义核心价值观对外传播,因此,也需要在内容、传播、影响上关注到海外受众。但是,数据归属不清、用户隐私难以保障、网络平台割据等问题都需要在之后的公益广告实践中多加注意,要着重将技术和人本精神结合,提升公益广告的时代价值。

作者申雪凤系广西艺术学院影视与传媒学院广告学教授;胡峥系西南财经大学工商管理学院教师

文章评论(0)