智能ai(智能ai问答)

教育部推进试点,国内一些一流大学在积极主动拥抱人工智能助推教育教学。

最近,网上消息,清华大学心理与认知科学系主任刘嘉教授在公开场合曾表示,AI会取代95%的教师。在传授知识上,“(教师)不可能有Chat-GPT做得好。”在刘嘉教授看来,未来教师的工作不在于“授业”和“解惑”,而是“传道”,即塑造学生“三观”,帮助学生理解世界,培养对未来发展的目标和追求等。

这则消息是不是有断章取义的成分,不去争论;生成式大模型在解决一些普通常用问题方面,比一般普通人可以做得好,是已经呈现的事实;并且大模型目前仍在进化的涌现中,未来还会呈现更多可能性。

今年9月13日凌晨,OpenAI更新了o1模型。首席执行官萨姆·奥特曼(Sam Altman)在社交媒体贴出了新旧模型解决数学和编程问题的准确率对比图。相比目前的OpenAI模型,新o1模型预览版能力提升了5~6倍,正式版将提升8~9倍。奥特曼同时表示,新模型解决博士级别科学题目的成功率约为78.0% ,超过了人类专家的水平(69.7%)。

5月份在杭州学习的时候,一位同济大学的教授也提到目前各种大模型在解决一些专业问题方面的能力已经进化超过普通人的水平。

刘嘉教授的意思,如果从另一个角度理解有其可能性:在泛在网络环境和社会支持下,某一门课找全国讲得最好的老师来讲智能ai,全国学生可以通过数字化5G泛在设施实现即时可学,其结果也可能由此会造成大部分老师从讲台主要角色向教与学环节的其他角色转型。

会不会发生呢?

上世纪计算器普遍使用带来数学学习的变化。

时光回到1975年,彼时具备简单运算功能的计算器大量问世,变成人人可有的普及产品,而数学教师却陷入了恐慌和纠结。

当时一些教师禁止在课堂上使用计算器,担心计算器新工具的使用,会让学生永远丧失用笔和纸完成长除法等复杂运算的能力。而另一些教师则认为,计算器作为新的计算工具,可以节省学生在课堂上完成基础算术练习的时间,让学生能将精力集中到数学推理、数据解释和问题解决等方面,可以更有效培养数学思维等高阶能力。

后来,美国国家数学教育咨询委员会(National Advisory Committee on Mathematics Education)发表的声明,算是为使用和不使用新工具的争议画上句号。鼓励并允许学生在课堂上使用计算器,主张教师培养学生的高级思维和解决问题的能力。

其结果大家都知道,世界变了,教学也要改变。现在连一些重要考试,都允许带计算器参加。

以此例观今,两相对照之下,或许当下高校和教师更需要关注,如何在课程教学中融入生成式AI工具,提升课堂质量,培养学生适应AI时代的综合能力。

AI对教育是颠覆性的。使用AI对教育带来的挑战,要远远大于计算器在计算这一方面的挑战。

在人文和社会科学领域,阅读和写作一直是哲学、历史等人文学科研究的核心,而写作则是培养学生成为更优秀思考者以及评估其思考水平的主要手段。然而,如今AI能在几秒钟能完成数千页文献的阅读和归纳工作,能秒成漂亮到足以乱真的学术文章,连博士论文都可以先给你提供框架、搜索文献。如何区分AI和学生自己手写、创作的成分?如何评价AI在其中的作用?是一个巨大挑战。

其次,人类对于自己掌握的能力也不是一次拥有、终生保留,也受到“用进废退”的自然规律约束。人类拥抱了计算器,丧失的是心算和用算盘、笔算的能力;将来人人一个伴随式AI工具,意思所到结果就出来了,人类的这部分能力也会越来越退化。

AI大规模应用,在替代人类智能的同时,必然带来一些人类智能的退化和消失,一些基础知识、背景知识和程序性知识对人类大脑正常发育和成长功不可没。

一旦引入并普及AI,这些知识变成马斯克所说的大脑植入,人类的大脑功能怎么来进行正常建构?

自动化机器的发展,为何大规模的失业没有发生?

卓别林的电影《摩登时代》描述的机器大工业时代,是人在流水线上;自动化机器时代,是机器大规模替代人工;现在人工智能的强势介入,是人工智能加机器人的自动化时代,也带来人力成本极高的一线大城市新一轮产业化的可能性。这带来新一轮恐慌,人工智能机器人似乎无所不能,人将来能干什么?

有必要继续回溯那段历史,看看人类是怎么适应那段自动化机器时代的。

影片的故事发生在20世纪30年代的美国,查理成天挣扎在生产流水线上,他的任务是无数个流水线工序中的一道:扭紧六角螺帽。连续在流水线上的结果,是在他的眼睛里唯一能看到的的东西就是一个个转瞬即过的六角螺帽机械。查理的生活中一切六角形的东西都遭了殃,因为只要看见六角形的东西查理就会情不自禁地去扭。

工厂老板为追逐利润,认为工人吃饭的时间都过长,为了提高工人的工作效率,又引进了全新的吃饭机。这种吃饭机可以在最短的时间内“喂”工人吃完饭,这样就可以省下大量的时间用于工作。而查理则成为了“试用品”,最终,查理还是由于自动化机器替代而失业了。

美国和西方是如何度过机器自动化带来的黑暗森林的?拉长生产链条,大力发展两端服务业,吸纳就业。

由此出现了工作极化的解释,ALM“环形理论”假说。(Autor Levy Murnane Hypothesis)认为人类工作的两种类型:程式化任务和非程式化任务。

程式化任务指的是那些可以由参与工作的人员通过语言表述描述出来,以成为某种标准化的工作流程,并能通过编程付诸于机器操作的任务;自动化机器只能执行程式化任务。

非程式化任务则指的是参与工作的人员“知道”但无法描述出来的任务,无法交由机器替代实现。

“环形理论”,从生产线的角度看,决定整体生产线效率的是其中的“短板”工序。假设机器在某一工序上替代了人类,使得这一工序的生产变得更加“可靠”,但是其他工序仍旧由“不可靠”的人类执行智能ai,那么对于工厂来说,这种替代的意义并不大。机器的引入提升了某一环节的生产效率,而为了配合这一环节的生产效率提升,其他所有环节的生产效率也要相应地进行提升。对于无法使用机器完全实现自动化的其他环节而言,对于人类劳动的质量和效率的要求就理所当然地需要提升。

自动化机器无法完美替代工作中的所有人类操作,在无法完全替代人类工作的行业中,自动化加入到了人类工作场景中,作为工作辅助。

ALM假说进一步指出,这种技术变革导致了劳动力市场的两极分化,即对高技能劳动力的需求增加,而对中等技能劳动力的需求减少。这种分化造成了社会对高技能工作和低技能工作的需求增加,而中等技能工作的需求减少,这可以解释为什么高技能和低技能工作的数量在增加,而中等技能工作的数量在减少。

此外,ALM假说还暗示了教育和技能培训的重要性,因为它表明只有那些能够执行非常规任务的工作者,才能在技术变革中保持竞争力。这也解释了为什么在许多发达国家,高等教育和持续技能升级变得越来越重要。

该假说对教育政策、劳动力市场政策和个人职业规划都有重要影响,人必须适应技术变革和提高个人竞争力。

世间只剩下掌握AI的人和没有掌握AI的人。

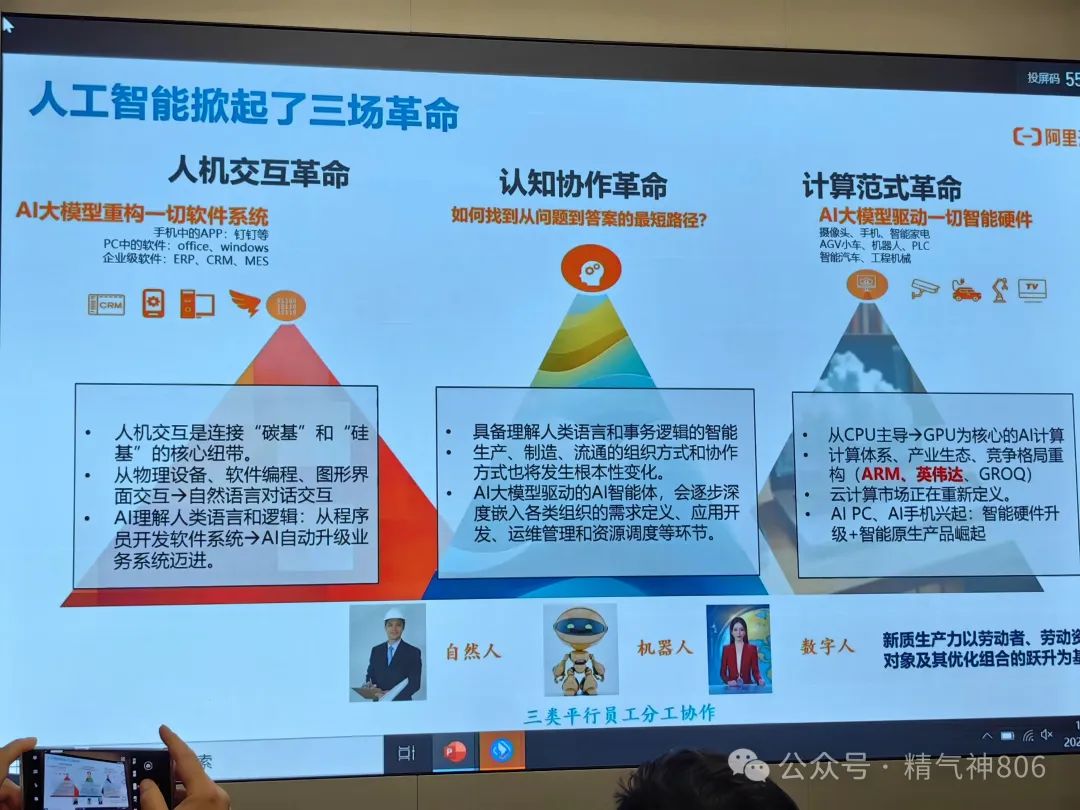

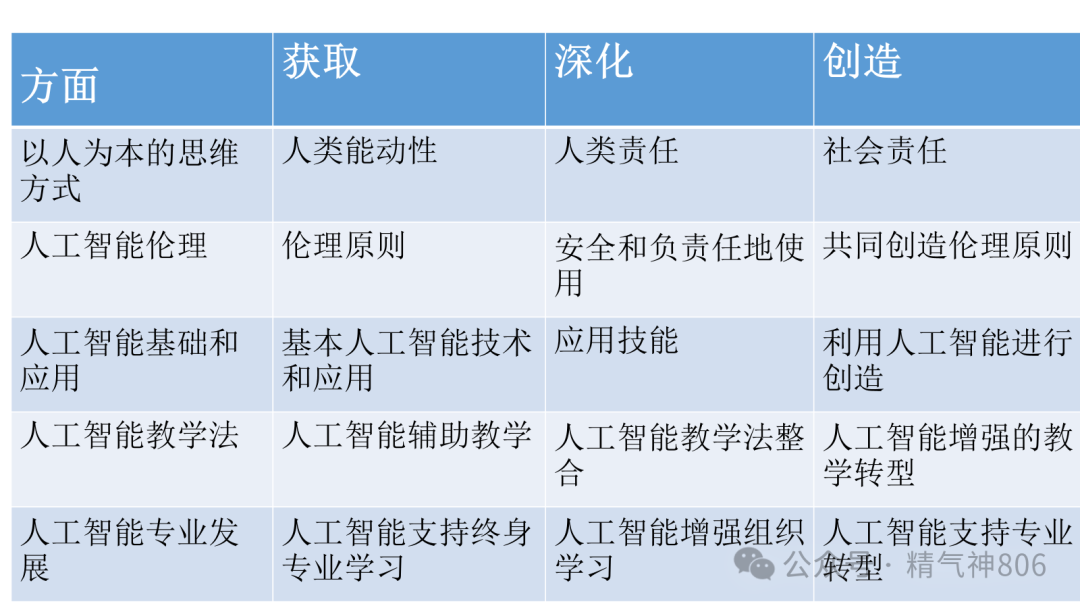

联合国教科文组织官网上近日发布《教师人工智能能力框架》,提出了第一个关于如何定义和发展人工智能能力的全球愿景,以便在教学、学习和评估中道德和有效地使用人工智能。

该框架提供了一个蓝图,说明在制定教师培训计划时应涵盖哪些具体的人工智能伦理原则、知识和技能,以及如何利用特定领域的方法。它强调,培养教师的人工智能能力是在教育中有效使用人工智能的一项要求,必须以包容性、以人为本、不歧视和尊重语言和文化多样性的原则为基础。

AI CFT 旨在指导教师积极主动、持续的专业发展和学习,以便以人为本的方式采用人工智能。AI CFT 的具体目标是:提供一个参考框架,帮助制定国家或机构级的人工智能能力框架或教师培训计划;为教师教育者提供一个操作框架,用于设计和规划人工智能培训课程;建立一个基准矩阵,用于评估教师的人工智能能力和人工智能使用方面的专业学习。因此,该框架是为政策制定者、教师教育提供者、教师工会、学校领导、教师和教育专家设计的。

AI CFT 与 2018 年联合国教科文组织《教师信息和通信技术能力框架》(ICT CFT) 相一致,并对其进行补充,后者在支持教师增强其利用信息和通信技术和数字技术进行教学和专业学习的能力方面仍然具有现实意义。

框架如下:

人工智能来了,魔盒已经打开,人还有别的选择吗?

文章评论(0)