自主卖货收入怎么交税(自主售卖)

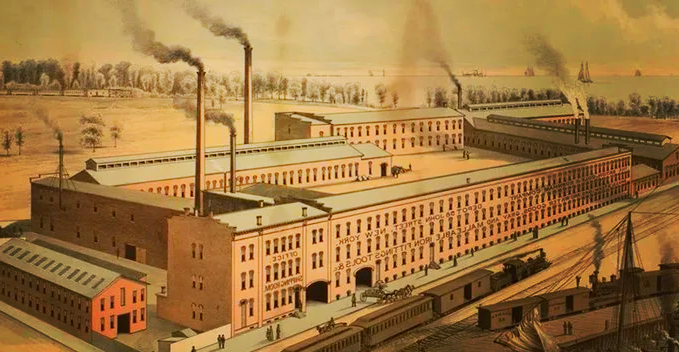

当时中英贸易完全不对等自主卖货收入怎么交税,中国茶叶、丝绸和瓷器在英国卖得顺风顺水,英国出售的那些“时髦玩意”却在中国打不开销量。

巨大的贸易差额意味着中国赚取了不可计数的白银。

到18世纪初期,伦敦的国库眼看着要被掏空了,急得英国商人直跳脚。

他们试过卖羊毛呢子,可广州天气湿热,厚呢子根本卖不动;

试过卖西洋参,中国人当药材买了几次就没了下文;

最惨的是钢琴,运来二十架全砸手里,最后只能当劈柴烧。

但走投无路之时,狡猾的英国人在印度殖民地突然看到了转机。

他们发现,孟加拉湾种的鸦片可比棉花来钱快多了,这东西在中国早就有市场,不过以前都是葡萄牙人在小打小闹。

1821年深秋,伶仃洋的季风裹挟咸腥。两广总督阮元站在虎门炮台,望远镜里二十艘飞剪船正卸下檀木箱。

这些背后由英国东印度公司控制的走私船,在接下来的一年里,将4000箱鸦片送入中国,相当于抽干大英帝国银库里的三吨白银。

没人告诉他,伦敦金融城成立了"对华贸易委员会",东印度公司董事在闭门会议中算过细账:

每销售一箱鸦片,就能从中国换回3担生丝,正好抵消贸易逆差。

果然,鸦片就像个巨大的扳手,硬是把贸易逆差给拧了过来。

到了1830年,英国人通过鸦片,就能一年从中国攫取数百万两白银,相当于清廷全年盐税的总收入。

这玩意越卖越多,短短几年时间,从每年4000箱猛增到4万箱,大清国才算意识到不对。

白银哗哗往外流,市面上铜钱越来越不值钱。老百姓交税要用白银,可挣的是铜钱,税负凭空翻了好几番。

道光皇帝发现内务府的账本有异,给太后办寿宴的绸缎价钱涨了五倍,这才知道江南的丝商都在囤白银。

更可怕的是军队里抽大烟的越来越多,广东水师的兵船经常追不上走私船——不是船不行,是水兵犯了烟瘾,手抖划不动桨。

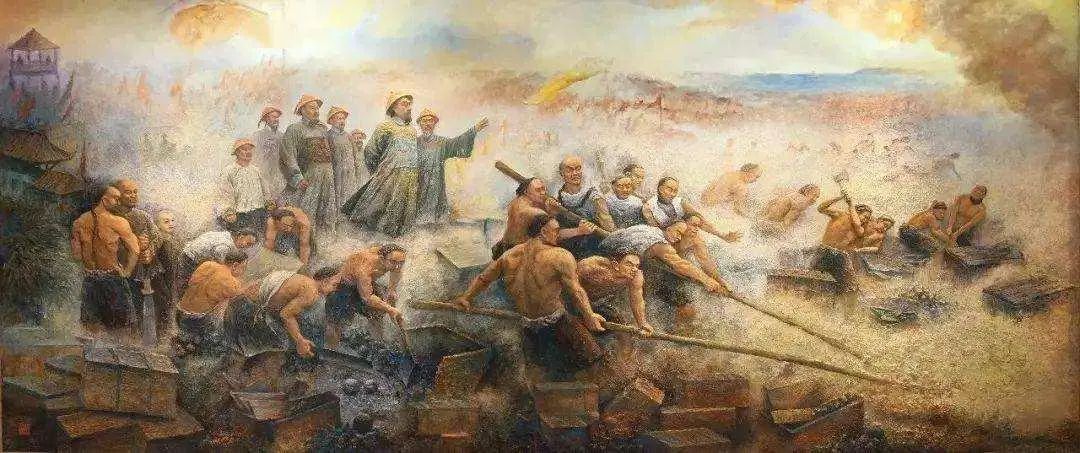

禁烟势在必行。1839年6月,钦差大臣林则徐在虎门海滩挖出三个巨型销烟池。

石灰遇水沸腾的嗤响中,2万箱、237万斤鸦片,用了整整23天,终于化作黑浆。

这个被后世称为"第一次全球禁毒行动"的壮举,让伦敦城彻底陷入惊慌:

东印度公司股价暴跌30%,持有中国债券的罗斯柴尔德家族紧急抛售白银期货。

"这是对自由贸易的暴行!"外交大臣巴麦尊勋爵在议会咆哮时,刻意忽略鸦片占英国对华出口总值76%的事实。

他心里门清,要是断了鸦片贸易,英国每年要亏大几百万英镑,这可都是日不落帝国海军的军费呐!

战争就这样降临了。

精心准备之后,英国舰队开到中国沿海。珠江口的英国商船开始悬挂骷髅旗,水手们往炮膛填装葡萄弹。

洋人的军舰突然出现在穿鼻洋面时,驻守的关天培发现这些新式战舰吃水线下的铜皮包裹,这是为突破清军水下暗桩特制的装备。

船坚炮利的英国胸有成竹,但令人意外的是,他们不占陆地,专打沿海税关。

打下舟山就把海关银库搬个精光,占了厦门就贴告示让商船来免税交易。

清政府这才发现,洋人打仗不是为占地盘,就为改一下买卖规矩。

但要命的是,英国军舰能逆着季风航行,清朝水师追不上也打不过,海岸线成了筛子。

打了两年,大清扛不住了。

签《南京条约》那会儿自主卖货收入怎么交税,英国人咬死两条:一要开五个通商口岸,二要定死“值百抽五”的关税。

道光皇帝觉得开埠通商没啥大不了,关税定低点还能显天朝大度。

他哪知道这里头的门道,条约一签,亚洲最大的市场就成了人家案板上的肥肉。

英国人还捎带着要去了"领事裁判权",从此洋人在中国犯事不受审,海关钥匙也交到了英国人手里。

消息传回伦敦,首相皮尔看着5%的关税条款大笑不止:

"这比我们征服印度还要划算!"

鸦片战争打完,买卖场上的变化立刻显露出来。

上海开埠头一年,道台宫慕久发现,新到的英国棉布售价竟比松江土布便宜三成。

这些免交“厘金”的货物,瞬间冲垮江南手工业,苏杭一带的织布机,被迫停了一半。

福建茶农改种鸦片,因为比起漂洋过海的印度烟,本地货反而能卖高价。

最讽刺的是,条约墨迹未干,鸦片贸易就披着"洋药"的外衣卷土重来。

1850年,珠江口的鸦片趸船已换成蒸汽明轮,鸦片进口量反而比战前翻了一番,白银外流得更凶了。

回头再看这场战争,英国人其实只用了三招:

用鸦片平衡贸易逆差、用炮舰打开通商大门、用条约锁死价格优势。

可惜那时候的大清,既不会谈生意,又扛不住拳头,更没整明白关税自主权有多要紧,等反应过来,钱袋已经被人捏在手里,最后只能眼看着自家的算盘珠子被洋人一颗颗拆了去。

这场始于茶叶与白银的较量,最终用炮火重写了贸易规则。

大清国库白银储备较战前缩水63%。

在伦敦金融城,汇丰银行开始发行以鸦片贸易为抵押的债券,资本的洪流终于冲垮了那道用白银筑起的堤坝。

东方古国的命运,随之一泻千里…

写到这里,本文也应该结束了。

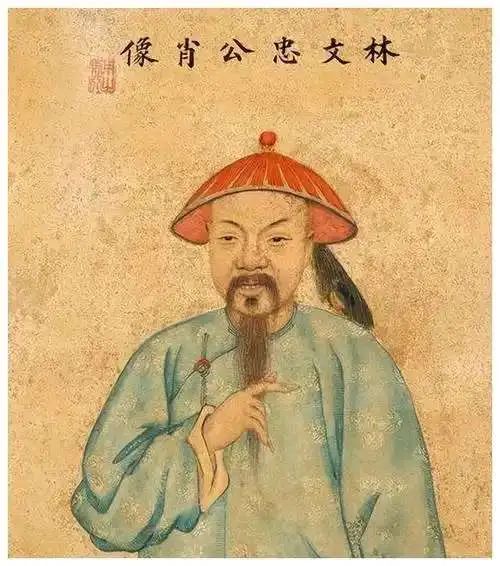

但最后还是决定留出一点篇幅,给林则徐。

这位近代史上的第一位民族英雄,战后被皇帝免职,并发配到新疆。

在遥远的伊犁,他继续躬身报国,兴修水利、开垦荒田、拱戍边防。

在西安与家人告别时,他坦然写下了那首流传至今的:

力微任重久神疲,

再竭衰庸定不支。

苟利国家生死以,

岂因祸福避趋之……

文章评论(0)