开一家情绪疗愈店赚钱吗(情绪疗愈需求)

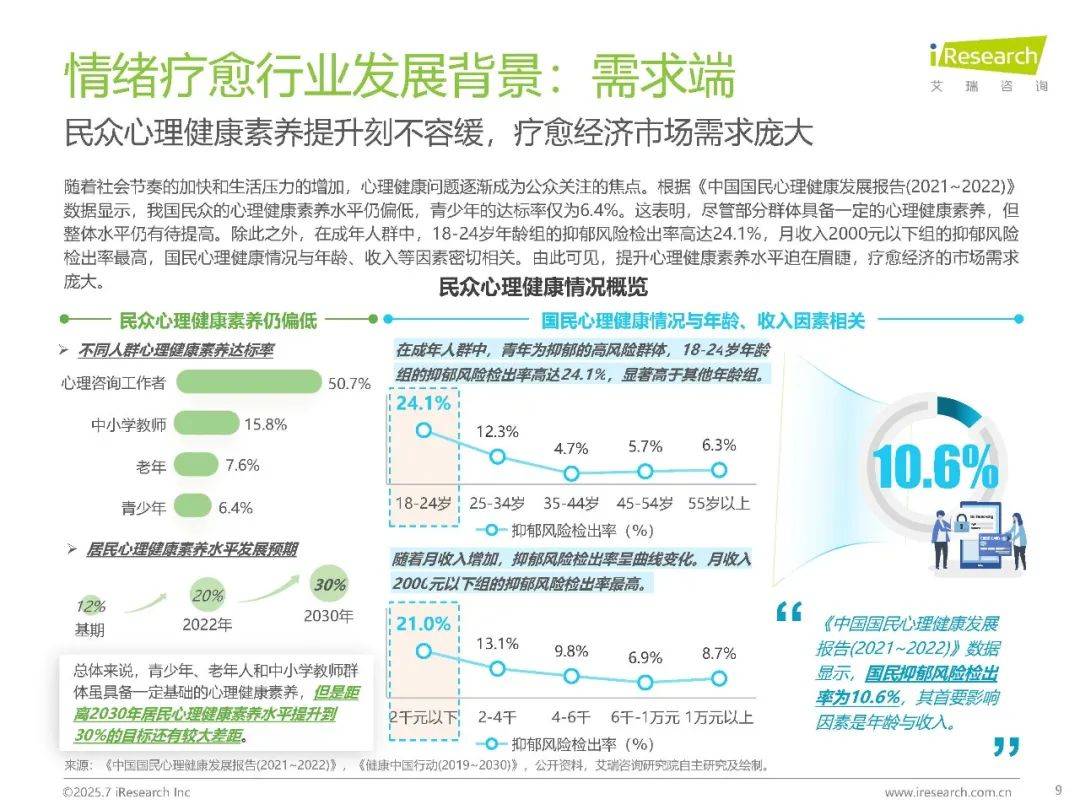

情绪疗愈不再是少数人的奢侈,而是一种普遍的“刚需”:近一半受访者被焦虑和压力反复撕扯开一家情绪疗愈店赚钱吗,睡眠、健康、人际关系像多米诺骨牌一样接连倒下。

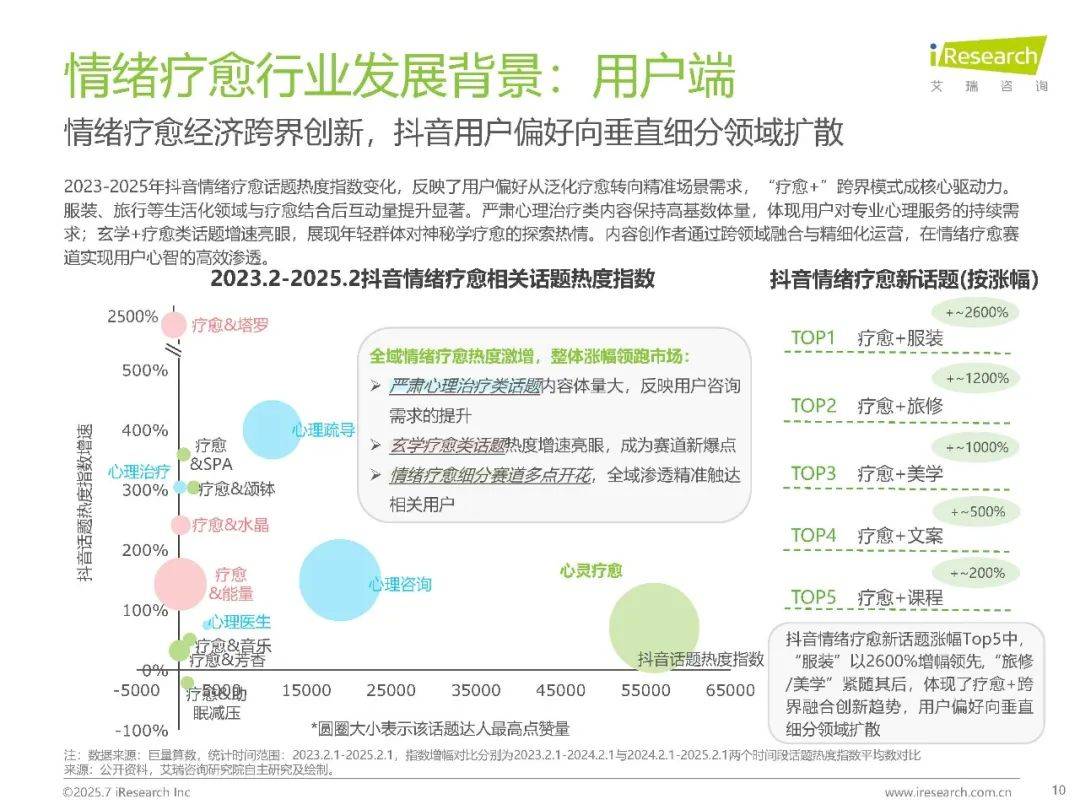

真正的危机不是事情太多,而是没有学会在风暴中心安放自己。于是,从刷短视频学冥想,到预约心理咨询,再到买一张“旅修”机票去山里住三天,大家正在用自己的方式寻找喘息的缝隙。

第一类是“向内求索的高知女性”:她们大多生活在一二线城市,受过良好教育,收入体面,却最容易在人际关系和完美主义的夹击下崩溃。她们读过书,知道问题出在哪,却常常卡在“知道”和“做到”之间——于是把希望寄托在审美在线、有权威背书的精油、冥想App或线上课程上,一边心疼价格,一边悄悄下单。第二类是“娱戏解压的男青年”:18-35岁,互联网或制造业的螺丝钉,加班是常态,情绪出口常是游戏和健身。他们不太相信“谈心”,更倾向于“花钱买效率”——按摩椅、智能手环、AI心理教练,最好一键搞定,别让我长篇大论。第三类是“事业有成的WLB人士”:工作与生活平衡得不错的高收入人群,男女各占一半开一家情绪疗愈店赚钱吗,他们愿意为高质量的心理咨询、线下疗愈机构付费,把疗愈当成一种长期自我投资,就像健身私教一样自然。

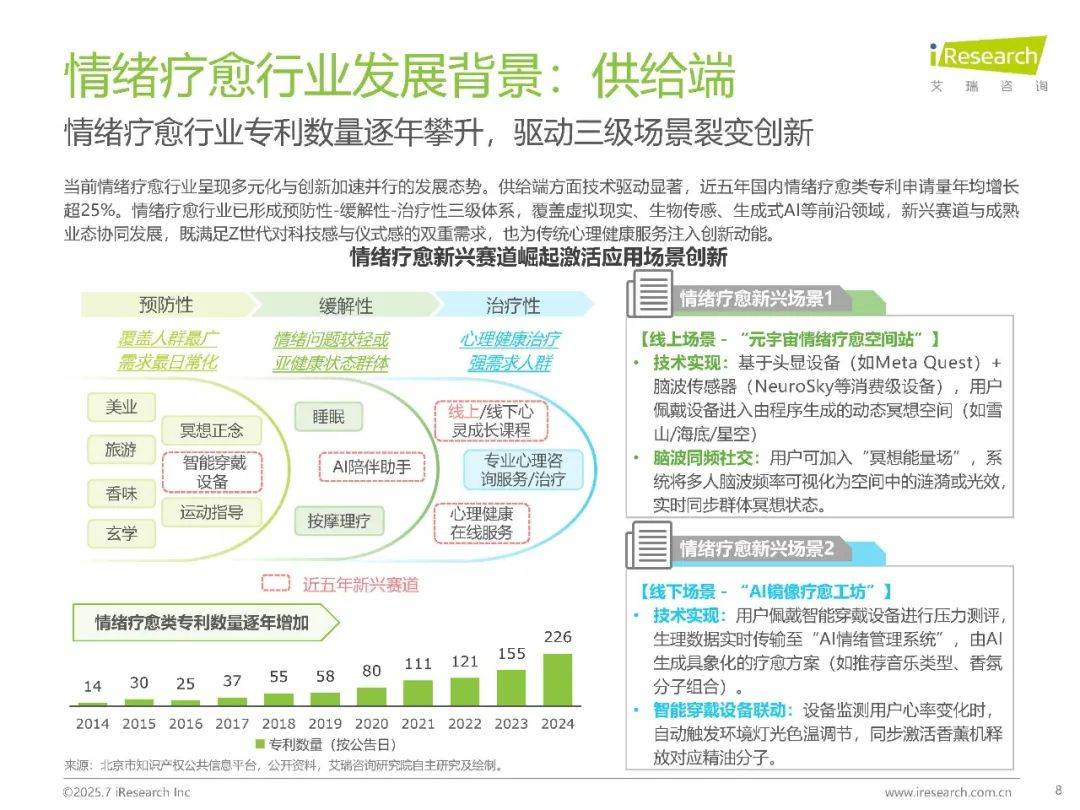

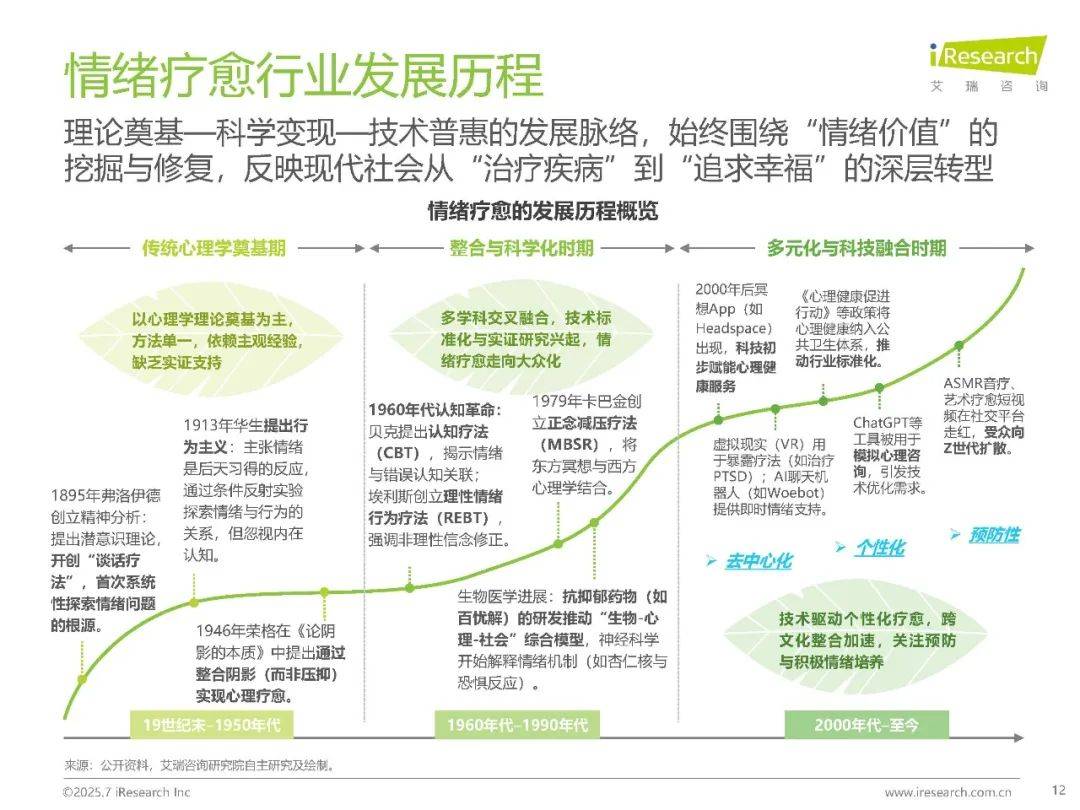

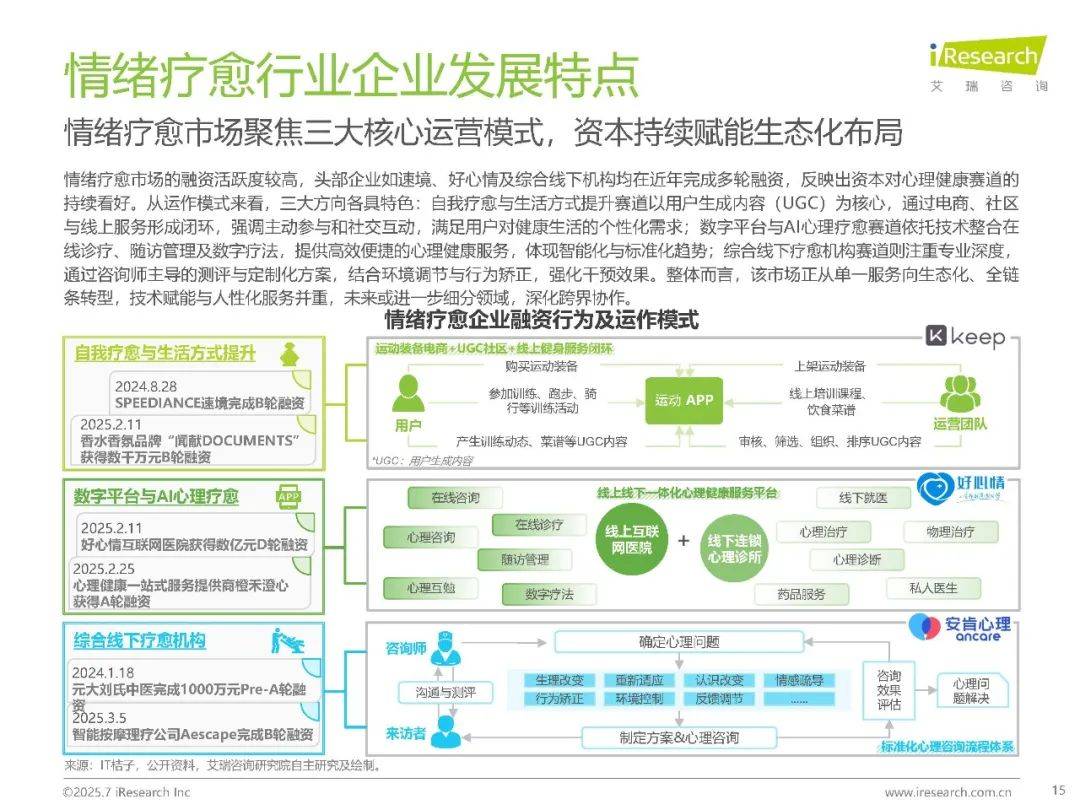

行业正在经历的“三段进化”。眼下,市场像一锅快火乱炖:VR冥想、AI陪聊、颂钵音疗、塔罗占卜……各种形态野蛮生长,却缺乏统一标准。接下来几年,头部品牌会像荷兰Rituals那样先完成“品类整合”,把香味、美业、睡眠、旅行等打包成可复制的套餐,建立价格与服务的“度量衡”。再往后,到2030年,真正的分水岭会出现:谁能打通医疗资质、线上线下数据和服务闭环,谁就能让用户在“家-诊室-元宇宙”之间无缝切换;而AR/VR、脑机接口这些技术,会把疗愈从“我去找个地方”变成“我随时进入一个更平静的世界”。到那时,情绪疗愈不再是“有病才去”,而是像刷牙一样日常——技术负责精准,人类负责温柔,两者一起把“春和景明”从一句诗变成可交付的日常体验。

相关报告原文查阅方式

文章评论(0)