职业变现(兴趣职业变现)

当 “手办涂装师”“宠物沟通师” 等新兴职业频繁出现在招聘平台,当 “把爱好变成工作” 成为年轻人的口头禅,兴趣与职业的边界正在被重新定义。在数字经济浪潮下,越来越多青年人试图跨过 “兴趣只是消遣” 的传统认知,探索一条既能安放热爱、又能获得回报的职业路径。这场 “兴趣变现” 的实践的背后暗藏着挑战和反思。

1.兼顾“月亮”与“六便士”成为可能

顶尖学府计算机专业毕业的楚文婕,毅然告别“码农”身份,转身成为职业甜品师。她手握各类资格证书,积累300余份创作笔记,如今收入是从前的5倍职业变现,用实力证明“能拿六便士,也能追月亮”。像她这样的年轻人不在少数,中青校媒调查显示,92.98%的受访大学生愿将爱好发展为职业。90后编辑周骢兼职健身教练,白天伏案改稿,傍晚挥汗授课,既缓解生活压力,又收获双重价值,展现出当代青年对职业意义的深度探寻。

2.新业态为兴趣变现开辟蓝海

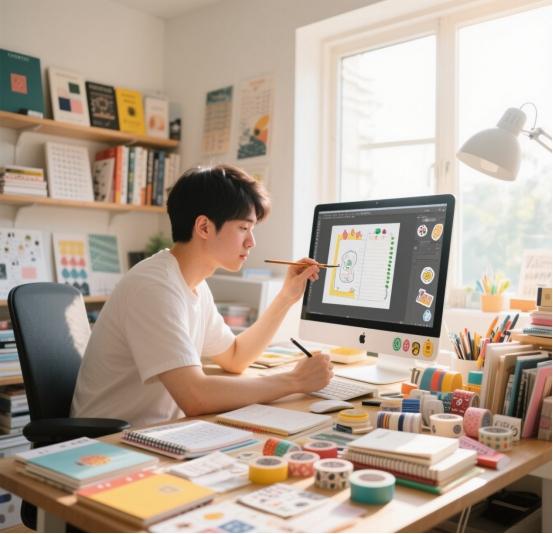

数字经济与共享经济的成熟,让兴趣变现的门槛大幅降低。国企文职阿宇因热爱手账,从自学绘图到创立文创品牌,团队规模超20人;宠物爱好者阿明凭借对动物的细致观察,成为炙手可热的宠物沟通师。互联网平台让小众兴趣快速聚集消费群体,社交媒体降低信息传播成本,曾经“不务正业”的爱好职业变现,如今能衍生出宠物托管、手账设计等细分职业,形成可观的商业价值。

3.兴趣变现并非坦途,考验重重

00后银行职员李明昊尝试旅拍副业,因服务不足、时间冲突屡屡碰壁;陈雨婷的手工皂品牌因缺乏市场洞察导致产品积压。这些案例揭示:兴趣只是起点,专业能力、市场嗅觉、风险意识缺一不可。正如有学者指出,浮于表层的爱好难以支撑长久发展,过度商业化甚至会消磨兴趣本身。不少年轻人选择保持“平常心”,如公关经理何甜,利用闲暇绘制动物图案增收,不盲目扩张,在主业与副业间找到平衡。

兴趣变现是时代给年轻人的礼物,它让理想有了落地的可能,但是我们也要清醒认知:热爱是动力,专业是根基,理性是保障。唯有平衡热情与现实,才能让爱好真正成为可持续的“饭碗”。

作者声明:作品含AI生成内容

文章评论(0)