百元工位(假装上班工位租赁)

8月16日,杭州滨江区金盛科创大厦内,一家名为“假装上班无限公司”的特殊机构引发热议。在这里,人们每天支付30元租金,就能体验朝九晚五的职场生活——用门禁卡打卡、在工位上敲键盘、与“同事”结伴吃午饭,甚至参加虚构的“项目会议”。这种看似荒诞的商业模式,实则精准击中当代人在职场转型期的深层焦虑,相关话题24小时内登上抖音热榜,播放量突破1.2亿次。

图一

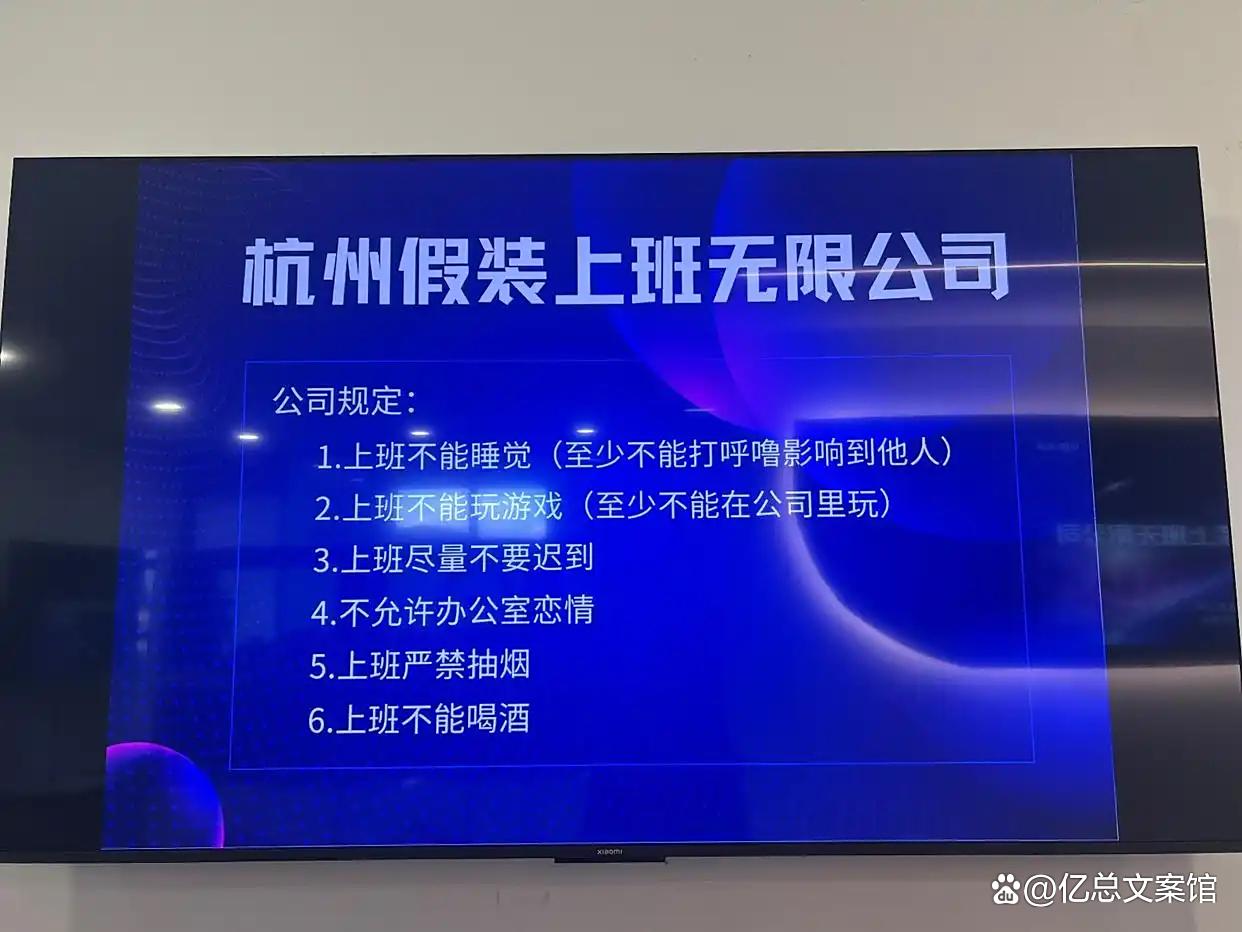

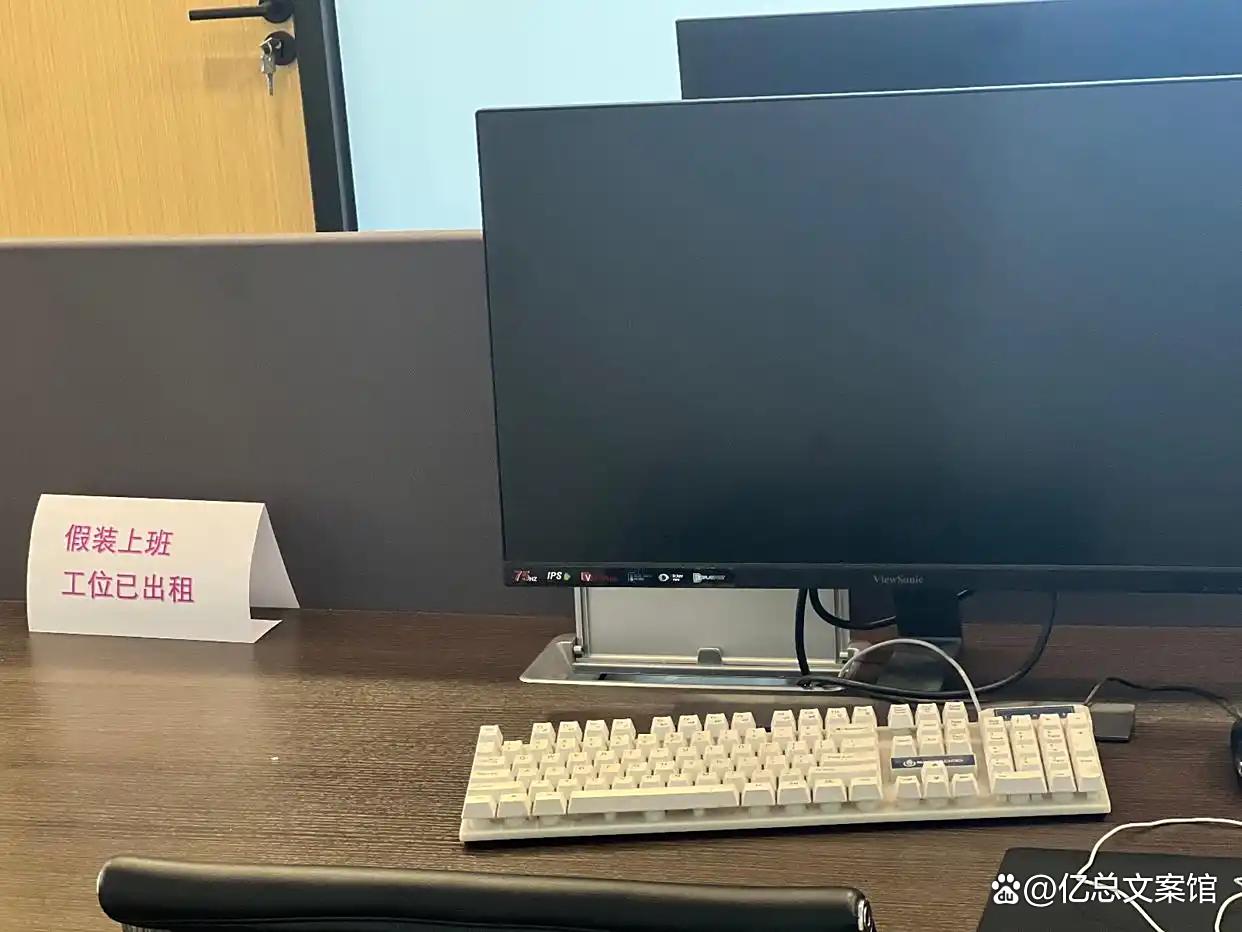

工位出租:30元买断“社会时钟”的安全感

这家400平方米的空间内,40个工位被分 隔成独立格子间,墙上贴着“禁止办公室恋情”“不能在工位打呼噜”等趣味规则。28岁的自由职业者朱女士已在此驻扎半个月,她的工位堆满电脑、书籍和零食,“每天花杯奶茶钱,就能拥有稳定的作息和不被打扰的办公环境”。与传统共享办公不同,这里更强调“沉浸式职场体验”:上午9点整,系统自动播放“开工音乐”;午休时,员工们自发组成“干饭小组”;下午5点半,广播会响起“下班快乐”提示音。

这种模式在一线城市迅速走红。深圳龙华清湖的“假装上班公司”开业两个月,近20个工位天天满员;北京宋庄的农场共享空间,甚至推出“田园办公套餐”,吸引创意工作者前来“假装务农”。数据显示,杭州公司60%的用户是自由职业者,25%为失业过渡期人群,15%是创业初期的年轻人。他们用这种方式对抗“自由陷阱”——居家办公带来的作息紊乱、社交隔离和自我怀疑。

图二

社恐救星:30元买到的“职场结界”

32岁的失业者老艾(化名)是这里的“全勤王”。他每天8点50分准时打卡,午休时主动帮“同事”取外卖,下班前认真整理桌面。“不是真的想上班,只是不想让家人发现我失业了。”这种“表演式生存”在中年群体中尤为普遍:他们用工位租金掩盖失业真相,用“加班”理由逃避亲友追问。心理咨询师张悦指出,这种行为本质是“用物理空间构建心理防御机制”,就像给焦虑套上一层“职场结界”。

更具戏剧性的是,这里成了社恐患者的“社交试验场”。24岁的自媒体博主小王(化名)在此完成“社恐破冰”:入职首日,她鼓起勇气向邻座借充电器,两周后已能主持虚拟项目会议。“以前和陌生人说话会手抖,现在能自然地和‘同事’讨论选题了。”这种微社交带来的正反馈,让她的短视频账号粉丝量暴涨30%。

图三

争议与救赎:当“假装”成为生存策略

这场职场角色扮演游戏,也引发关于“真实与虚幻”的深度讨论。北京盈科律师事务所律师邱跃提醒,部分机构提供“代缴社保”“伪造实习证明”等服务,涉嫌违反《社会保险法》。但更多人看到积极面:杭州公司60%的用户将“假装上班”转化为真实工作,有人在这里完成创业项目路演,有人通过“同事”资源找到了新工作。

52岁的前企业高管戴先生是这里的特殊访客。他每天西装革履前来“上班”百元工位,实则暗中考察商业模式。“这不是逃避,而是用最低成本维持社会角色。”这种观点得到中国人民大学教授张友浪的认同:“共享工位本质是职场转型的缓冲带,能帮助人们在失业、创业等动荡期保持生活节奏感。”

图四

现象背后:就业焦虑催生的新型生存哲学

这种现象的爆发与当下就业环境密切相关。国务院新闻办8月15日发布会显示,7月全国城镇调查失业率为5.2%,青年失业率虽降至14.5%,但35岁以上群体再就业难度持续加大。在杭州公司,记者观察到多位求职者在此投递简历、参加远程面试,工位上的“工作状态”成了他们对抗年龄歧视的隐形铠甲。

更值得关注的是,这种模式正在重塑职场定义。26岁的创业者陈英健是“假装上班公司”创始人,他将这里称为“社畜乌托邦”:“我们不生产工作百元工位,只提供工作的仪式感。”这种仪式感对31岁的失业者小李来说意义重大——他每天在这里更新简历、学习新技能,“当手指再次习惯键盘的触感,我感觉自己还没有被时代抛弃”。

图五

截至发稿,杭州公司已启动“职场重启计划”,联合企业提供免费技能培训;深圳团队则推出“假装加班”套餐,为需要应对家庭催婚的年轻人提供“合法晚归”理由。这场始于工位租赁的社会实验,最终能否成为破解职场焦虑的钥匙?欢迎在评论区分享你的看法,一起见证当代人在荒诞中寻找真实的生存智慧。

文章评论(0)