不征收增值税的七种行为(征收增值税范围)

关于我们

【理税】专注税务合规、税务稽查应对、税务行政复议/诉讼、虚开及骗取出口退税刑事辩护等实务研究及办案经验分享。

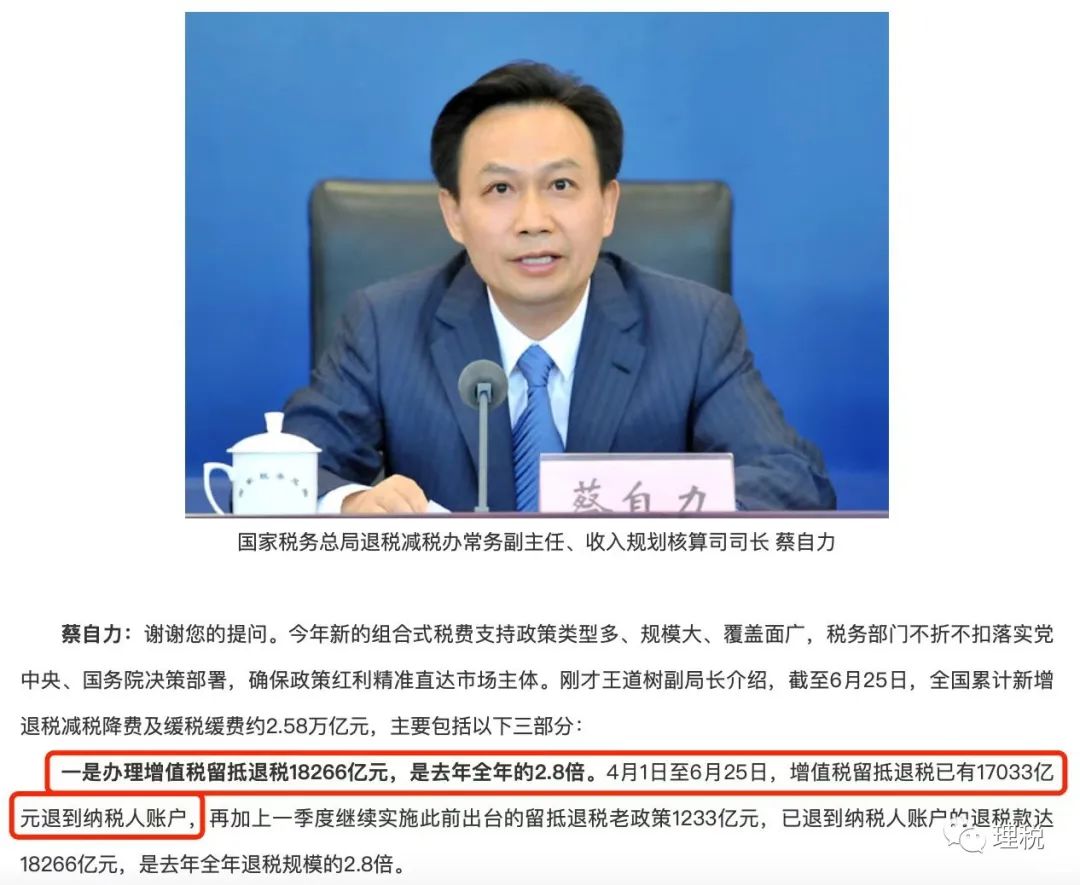

国家税务总局官网数据显示,自4月1日留抵退税新政实施以来,截至6月25日,已有17033亿元增值税款退到纳税人账上。这意味着2022年全年1.5万亿留抵退税目标已经提前达成。

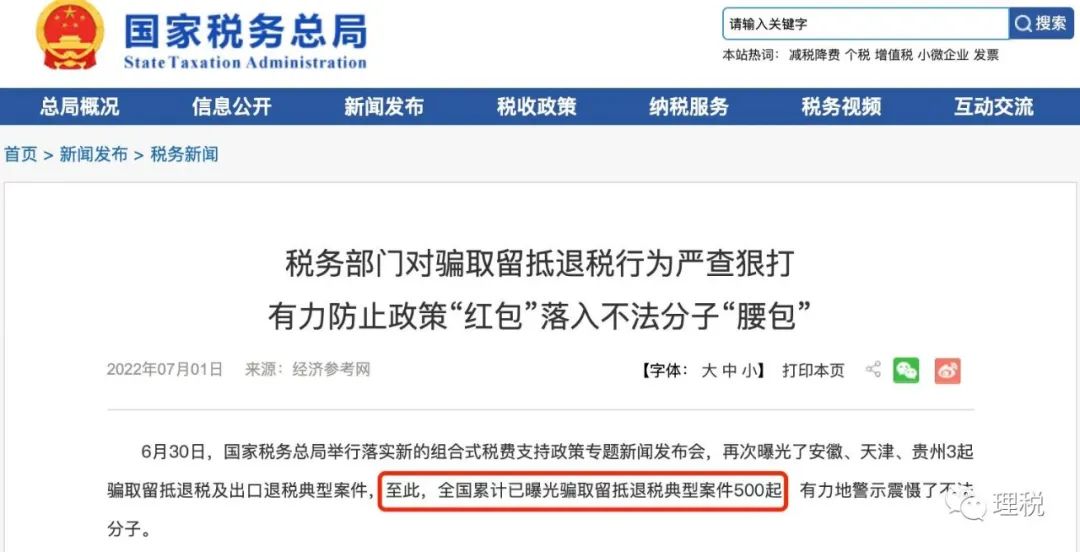

增值税大规模留抵退税政策迅速推进的同时,对于骗取留抵退税案件的查处也在持续开展。截至7月1日,国家税务总局指出,全国已累计公开曝光500起骗取留抵退税典型案件。

截止笔者撰写本文,通过对国家税务总局官网“税案通报”栏目公布的案例统计发现,全国各地税务部门已公开曝光的骗取留抵退税案件已达到594件,相信这一数量还会持续增加。

一

从已公开案例看骗取留抵退税的6种行为方式

在已经公开的骗取留抵退税案例中,涉及多种行为方式,部分案件中更是多种行为方式并用骗取税款。以下结合典型案例对各种行为方式分别进行说明:

(一)隐匿销售收入,逆增留抵税额

企业通过隐匿销售收入,降低销项税额,从而逆向增加留抵税额,骗取留抵退税,这是最为常见的骗取留抵退税行为方式。在594件骗取留抵退税案件中,有493件采用该种方式,占比超80%。其中,利用个人银行卡收款隐匿销售收入是最普遍的隐匿收入方式。此外,还有通过关联交易隐匿收入的案例曝光。

典型案例1:兴城市双发蓄电池经销部骗取增值税留抵退税案

2022年5月18日,国家税务总局官网曝光兴城市双发蓄电池经销部骗取增值税留抵退税案。

经查,该企业通过个人收取销售款隐匿公司销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段,骗取留抵退税15.85万元。

葫芦岛市税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款,并对其拟处1倍罚款。

典型案例2:上海的莲实业有限公司骗取增值税留抵退税案

2022年6月22日,国家税务总局官网曝光上海的莲实业有限公司骗取增值税留抵退税案。

经查,该公司通过关联企业隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段,骗取留抵退税9.91万元。

上海市税务局第五稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款,成功阻断其关联企业未退税款12.88万元,并对该公司拟处1倍罚款。

(二)取得虚开发票,虚增留抵税额

这也是目前常见的骗取留抵退税行为方式之一。企业通过从外部取得虚开的增值税专用发票,增加进项增值税税额,从而实现虚增期末增值税留抵税额,骗取留抵退税款的目的。

在目前已曝光的594件案件中,采用该种行为方式骗取留抵退税的案件有62件,占比超10%。

典型案例3:承德市某生产企业骗取留抵退税案

该案是今年国家税务总局在官网曝光的第一起骗取留抵退税案例。

在该案中,河北省承德市某生产企业取得虚开发票29份,虚增进项税额、骗取留抵退税19.31万元。

目前,税务部门已将该案件移送公安机关立案侦查,将依法从重处罚并追究相关人员刑事责任。

(三)利用虚列进项,扩增留抵税额

该种方式与第二种行为方式原理相同。该种行为方式中的虚列进项,是企业自己通过虚开农产品收购发票,利用农产品收购发票自开自抵的特性,实现虚增进项增值税税额,从而扩增留抵税额。该种方式在今年实行大规模留抵退税政策之前就有过相关案例曝光。

典型案例4:甲药业有限公司骗取留抵退税案

2020年末,中国税务报曝光甲药业有限公司骗取留抵退税案。

经查,甲药业有限责任公司主营中药饮片生产销售、中药材贸易业务。2020年5月,企业向主管税务机关申请退还增量留抵税额63.2万元。经税务人员检查发现,该公司系通过虚开农产品收购发票、违规抵扣进项税额等手段虚增留抵税额,再通过申请退税骗取增量留抵退税。

最终,63.2万元的增量留抵退税款被追缴入库,甲公司还被处以所退税款50%的罚款,并被移送至公安机关。

(四)违规抵扣进项,暗增留抵税额

根据《增值税暂行条例》的规定,部分项目的进项税额不得从销项税额中抵扣,因此,在计算应纳税额时应将该部分税额做转出处理。应转出而不转出不得抵扣的进项,将使得进项税额增加,从而少缴增值税或者虚增留抵退税;另外,还有一种情形是,小规模纳税人升级为一般纳税人后,将之前取得增值税专用发票违规抵扣,虚增进项税额虚增留抵税额。这两种违规抵扣情形,都成为了骗取留抵退税的手段。

在594件案件中,采用该两种方式的有50件,占比近10%。

典型案例5:云南犇牛劳务有限公司骗取增值税留抵退税案

2022年8月4日,国家税务总局在官网公开曝光云南犇牛劳务有限公司骗取增值税留抵退税案。

经查,该公司通过未按规定转出进项税额、进行虚假申报等手段,骗取留抵退税66.95万元。

昆明市税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款,并对其拟处1倍罚款。

典型案例6:玉树州慈兴建材销售有限公司骗取留抵退税案

2022年7月29日,国家税务总局在官网公开曝光青海省玉树藏族自治州税务局稽查局公布玉树州慈兴建材销售有限公司骗取增值税留底退税案。

经查,该公司通过违规抵扣公司作为小规模纳税人期间取得的增值税专用发票虚增进项税额、进行虚假申报等手段,骗取留抵退税5.87万元。

玉树藏族自治州税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款,并对其拟处1倍罚款。

(五)违规利用税收优惠政策,虚增留抵税额

除上述行为方式外,部分案例中,企业通过违规利用税收政策,骗取了留抵退税款。这些政策涉及小规模纳税人低税率或免税政策、增值税加计抵减政策、增值税即征即退政策等。

典型案例7:大余县闽鑫钨业有限公司骗取增值税留抵退税和偷税案

2022年4月19日,国家税务总局官网曝光大余县闽鑫钨业有限公司骗取增值税留抵退税和偷税案。

经查不征收增值税的七种行为,该企业通过个人收款不申报隐匿销售收入818.15万元,还通过注册空壳小规模纳税人企业违规享受低税率或者免征优惠转移销售收入1337.3万元,共计偷税365.04万元、骗取留抵退税78.64万元。

江西省赣州市税务稽查部门依法追缴企业偷税款共计365.04万元,并对其拟处1倍罚款、加收滞纳金;追缴企业骗取的留抵退税78.64万元,并对其拟处2倍罚款。

典型案例8:伪装科技公司利用加计抵减政策骗取留抵退税案

2022年5月16日,国家税务总局官网公布1起团伙虚开发票骗取留抵退税案件。

经查,以张某为首的犯罪团伙,通过直接设立和“买壳”等方式,成立贵州林嘉网络科技有限公司等25户企业,在无真实业务的情况下,虚开发票价税合计2.4亿元,并利用信息技术服务费加计抵减政策,为团伙内下游企业虚增进项,骗取留抵退税51.6万元,另有70余万元留抵退税款已被成功阻断。

目前,税务稽查部门依法追缴骗取的留抵退税款,并拟处1倍罚款。同时,税务部门已将该案件移送公安机关立案侦查,将依法追究相关人员刑事责任。

(六)利用关联企业,转嫁留抵税额

当前,有部分企业不满足增值税留抵退税条件,但有结存的留抵税额,为获得留抵退税,有的企业通过向符合留抵退税条件的下游关联企业虚开增值税专用发票,操纵其办理留抵退税。

主要表现为在没有真实商业目的前提下,上游企业虚开销项发票抵消结存留抵税额,不产生缴税,但利用下游企业取得虚假进项税发票进行抵扣,并产生留抵税额进行骗税。

典型案例9:某批发企业利用关联企业转嫁留抵税额骗税案

2022年4月19日不征收增值税的七种行为,中国税务报一篇文章介绍一起利用关联企业转嫁留抵税额骗税案。

2020年1月成立的某批发企业为增值税一般纳税人,因疫情经营亏损,拟注销企业。其2022年3月期末留抵税额为180万元,但纳税信用为C级,不符合留抵退税要求。为了将结存的180万元留抵税额变为退税,该企业将资产高价卖给符合留抵退税条件的下游关联企业B,并开具增值税专用发票销项税额180万元,之后将企业注销。B企业虚假抵扣180万元进项税额后,将虚假产生的180万元留抵税额申报了退税。

从增值税原理来看,留抵退税是因纳税人一定时期的销项税额小于可抵扣的进项税额而形成,因此,行为人骗取增值税留抵税额也主要是从增值税进项税额和销项税额两个方向着手。

前述六种行为方式,实际上可以归纳为两大类别:

一类是减少销项税额,表现为通过隐瞒收入、转移收入使得销项税额减少,留抵税额随之增加,即前述六种行为方式中的第一种;

另一类是虚增进项税额,表现为虚开增值税专用发票或虚开农产品收购发票等用于抵扣,把进项税额做大(转嫁留抵税额和利用税收优惠政策增加进项也属于该种行为类别),或者不按照增值税暂行条例规定将进项税额转出,使得留抵税额增大,即前述六种行为方式中的后五种。

当然,实务中也存在多种方式并用来骗取留抵退税款的案例。

二

骗取增值税留抵退税3大法律风险

骗取增值税留抵退税是当前常态化打击虚开骗税违法犯罪的重点工作。虽然我国现行法律法规对于骗取留抵退税行为没有给予明确定性,但是,构成骗取留抵退税,将面临罚款等行政处罚,甚至可能被移送公安追究刑事责任,这在当前公布的骗取留抵退税案件中已经得到明确。

(一)骗取留抵退税的行政与刑事法律风险

1、实务处理:骗取留抵退税行政责任大致相同,刑事责任尚不明确

(1)行政责任:追缴税款,处1-3倍罚款

前述594起案例中,绝大多数案件税务机关已经追究骗取留抵退税的纳税人的行政责任。通常的处理处罚是,追缴纳税人骗取的留抵退税,并拟处1倍罚款,少数案件中的罚款达2-3倍。

此外,在采用隐匿销售收入、进行虚假申报的方式骗取留抵退税的案件中,税务机关通常还会对纳税人作出偷税定性,在前述追缴税款处罚款的处理处罚之外,对纳税人的偷税行为,还会作出追缴偷税税款,拟处1倍罚款、加收滞纳金的处理处罚。

通常而言,该种行为方式的骗取留抵退税案件,税务机关不会将案件移送公安,深层原因在于偷税的行政处理前置的规定,经税务机关依法下达追缴通知后,补缴应纳税款并缴纳滞纳金,已受行政处罚的,除非五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的,否则不追究刑事责任。

(2)刑事责任:实务处理尚未给出明确结论

在594起案例中,有少部分案件被税务机关移送公安。从移送公安的案件情况来看,涉及的行为方式主要是从外部取得虚开增值税专用发票,虚增进项税额进而骗取留抵退税,部分案件还涉及到虚开团伙作案。

案件涉及的骗取留抵退税的税额,从几万元到几百万不等。但迄今为止,在被移送处理的案件中,纳税人及其相关责任人员承担何种责任,尚没有相关案例予以披露,仅有税务机关“税务部门已将该案件移送公安机关立案侦查,将依法从重处罚并追究相关人员刑事责任”的说法。

2、理论争议:在当前法律框架内定性追责/增设骗取留抵退税新规定

观点1:在当前法律框架内,通过解释法律规定对骗取留抵退税行为定性追责

该种观点认为,从骗取留抵退税的行为方式来看,骗取留抵退税的实质并没有超出税收征收管理法等法律的规制范围,可由相关部门依据现行法律法规发布解释性文件,指导实务对骗取留抵退税行为的定性和处理。

具体而言,在行政法角度,按照骗取留抵退税的行为方式,区分为偷税行为和虚开行为,按照税收征税管理法对于偷税和虚开的规定进行定性和处罚。

在刑法角度,在当前刑法框架中,根据骗取留抵退税的具体行为方式,以不同罪名追究刑事责任:

(1)以虚增进项方式虚假申报骗取增值税留抵退税的,涉嫌构成虚开增值税专用发票罪。

行为人在没有真实交易情况下,以骗取国家税款为目的,让他人为自己虚开增值税专用发票来骗取虚假的留抵税款,造成国家税款损失,达到追诉标准的,应以虚开增值税专用发票或者虚开用于抵扣税款发票犯罪追究刑事责任。

(2)以隐瞒收入方式虚假申报骗取增值税留抵退税的,涉嫌构成逃税罪。

在这种行为模式下,纳税人通过隐匿销售收入,即以不列、少列收入方式不申报或虚假申报本应缴纳的销项税款,符合逃税罪的客观行为要件,在逃避缴纳税款达到刑事立案追诉标准时,应以逃税罪追究刑事责任。当然,是否追究刑事责任还要结合刑法第201条第4款规定进行判断。

(3)以其他欺骗手段虚假申报骗取增值税留抵退税行为的,根据具体手段具体判断。

对于通过虚构交易、虚开发票转嫁留抵税额然后骗取退税的,如达到追诉标准,以虚开增值税专用发票罪追究刑事责任;

对于利用税收优惠政策、叠加套取多重退税的,应以虚开增值税专用发票罪追究刑事责任。如上游享受即征即退优惠政策的企业,向下游企业虚开或实开增值税专用发票,使下游企业抵扣进项税额后骗取或套取留抵退税,使得上游企业、下游企业分别享受3%税率即征即退和13%税率留抵退税的重复退税,造成国家税款损失。达到刑事追诉标准的,应以虚开增值税专用发票罪追究刑事责任。

观点2:在税收征管法和刑法中,分别增设“骗取留抵退税”处理处罚规定

虽然骗取留抵退税的行政处理在实务中已经较为明确,但处理处罚的法律依据却十分模糊,对于拟处N倍罚款依据,几乎所有案例只表述为:“依据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定”,至于相关规定究竟为第几条第几款,并不明确。因此,理论界对于骗取留抵退税,还有一种观点,就是要在法律中增设骗取留抵退税的处理处罚规定。

具体而言,该种观点认为,为了精准打击骗取留抵退税行为,税收征管法有必要在现行税收违法行为类型的基础上增设“骗取留抵退税”这一独立的违法行为类型,并将其与“偷逃骗抗”一并纳入稽查局的专司范畴。

在处理处罚力度方面,由于“骗取留抵退税”和“骗取出口退税”在手段和后果方面比较接近,设计法律责任时可以借鉴,条文建议表述为:“以虚增进项、虚假申报或其他欺骗手段,骗取留抵退税款的,由税务机关追缴其骗取的退税款,并处骗取税款一倍以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”

同时,建议在刑法中增设“骗取留抵退税罪”,以实现与税收征管法顺畅衔接,具体条款设计时亦可借鉴“骗取出口退税罪”的有关规定。

(二)骗取留抵退税的继发法律风险

2022年4月19日,国家税务总局办公厅在国家税务总局官网公布大规模留抵退税新政实施半个月的成果时披露:“国家税务总局稽查局有关负责人表示,下一步,税务部门将会同公安等部门,持续加大打击力度,严肃查处骗取留抵退税违法行为,特别是运用税收大数据精准发现、重拳打击团伙式造假虚开骗取留抵退税,为留抵退税政策落准落稳保驾护航。对非主观故意违规取得留抵退税的企业,约谈提醒,促其整改;对恶意造假骗取留抵退税的企业,依法从严查办,按规定将其纳税信用直接降为D级,采取限制发票领用、提高检查频次等措施,同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查,并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。”

1、纳税信用等级降为D级,限制发票领用数量

根据《纳税信用管理办法(试行)》(国家税务总局公告2014年第40号)第三十二条的规定,对纳税信用评价为D级的纳税人,税务机关应采取以下措施:

(一)按照本办法第二十七条的规定,公开D级纳税人及其直接责任人员名单,对直接责任人员注册登记或者负责经营的其他纳税人纳税信用直接判为D级;

(二)增值税专用发票领用按辅导期一般纳税人政策办理,普通发票的领用实行交(验)旧供新、严格限量供应;

(三)加强出口退税审核;

(四)加强纳税评估,严格审核其报送的各种资料;

(五)列入重点监控对象,提高监督检查频次,发现税收违法违规行为的,不得适用规定处罚幅度内的最低标准;

(六)将纳税信用评价结果通报相关部门,建议在经营、投融资、取得政府供应土地、进出口、出入境、注册新公司、工程招投标、政府采购、获得荣誉、安全许可、生产许可、从业任职资格、资质审核等方面予以限制或禁止;

(七)D级评价保留2年,第三年纳税信用不得评价为A级;

(八)税务机关与相关部门实施的联合惩戒措施,以及结合实际情况依法采取的其他严格管理措施。

2、对近3年各项税收缴纳情况进行全面检查

恶意造假骗取留抵退税的企业,近3年的各项纳税情况(不只是增值税)都会被税务机关检查。由此,其他潜在的税务风险也可能因此爆发。而且,税务机关延伸检查上下游企业,也可能使上下游企业因此受到牵连。

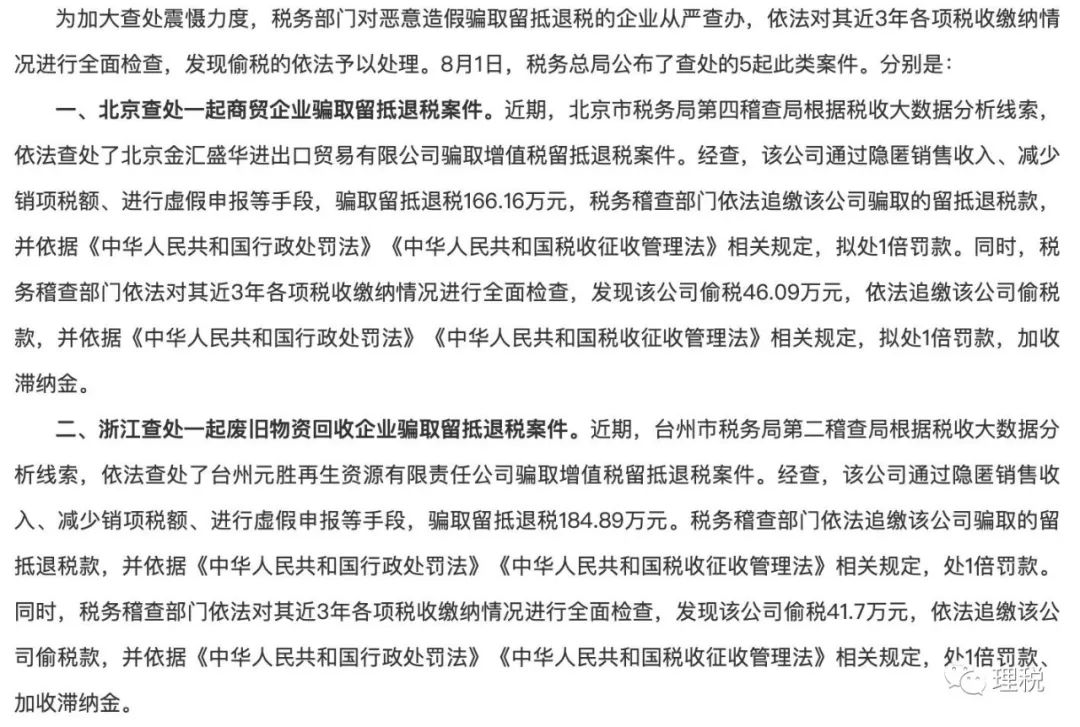

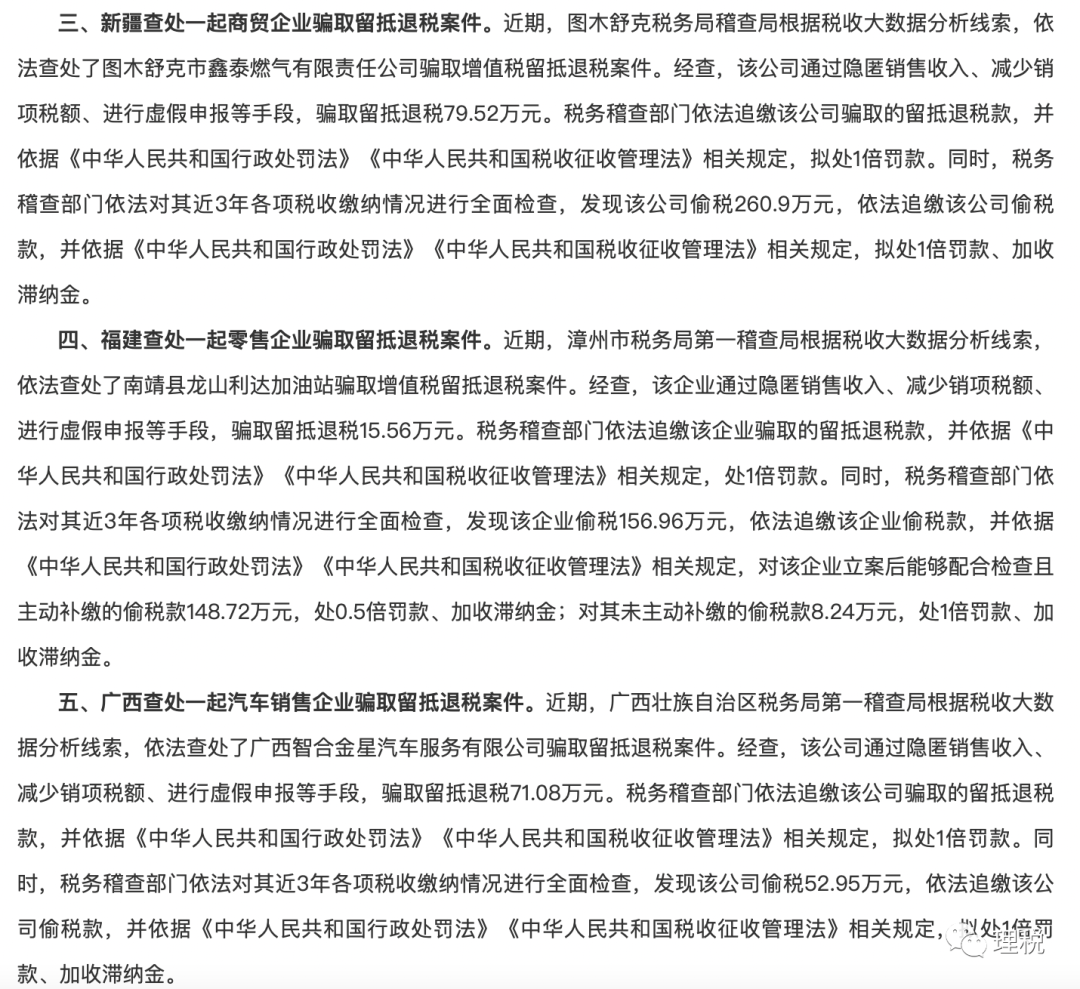

2022年8月1日,国家税务总局在官网公布5起对恶意骗取留抵退税企业近三年各项税收缴纳情况进行检查,发现其偷税予以查处的案件。这就是因骗取留抵退税将潜在的偷税风险引爆,使得风险进一步扩散的例证。

三

企业自查防范风险的3个重要方面

企业必须严格按照规定申请享受留抵退税政策红利。为避免风险,在取得进项发票、计算销项税额、申请留抵退税等方面都要仔细审核,确保合法合规。具体可以从以下3个方面着手自查:

(一)购进端是否存在进项抵扣不合法

1、用于抵扣进项税额的增值税专用发票是否真实合法,是否有开票单位与收款单位不一致或票面所记载货物与实际入库货物不一致的发票用于抵扣;

2、用于抵扣进项税额的运输业发票是否真实合法。如用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利和个人消费、与企业生产经营无关的运费的进项税额不能抵扣,是否已按规定对有关进项税额作相应剔除;

3、开具农产品收购统一发票用于抵扣进项税额是否真实合法。如是否存在把非免税农产品开具成免税农产品;是否存在虚增数量、单价等情况;

4、用于抵扣进项税额的海关进口增值税专用缴款书中记载的进口货物品种、数量等是否真实合法、与实际生产匹配;

5、从供货方取得的与商品销售量、销售额挂钩的各种返还收入,是否冲减了当期的进项税额,是否存在将返利挂入其他应付款、其他应收款等往来账或冲减营业费用,而不作进项税额转出的情况;

6、发生退货或取得销售折让是否按规定作了进项税额转出、不应作为进项税额进行抵扣的项目是否剔除;

7、用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产是否抵扣进项税额等。

(二)销售端是否存在少计销项税额

1、销售收入是否完整及时入账,包括现金和未开票收入、以货易货和以货抵债收入是否按规定入账;销售收入是否长期挂账不转收入;销售收入是否用于直接冲减费用;视同销售行为是否按规定计提了销项税额等;

2、是否存在视同销售行为、未按规定计提销项税额的情况,如将自产或委托加工的货物用于非增值税应税项目、集体福利或个人消费,不计或少计应税收入;

3、是否开具了不符合规定的红字发票冲减应税收入,以及向购货方收取的各种价外费用是否作为销售收入入账;

4、设有两个以上的机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送到其他机构(不在同一县市)用于销售,是否作销售处理;

5、增值税混合销售行为是否依法纳税,如从事货物运输业务的单位和个人,发生销售货物并负责运输所售货物的混合销售行为,是否按规定缴纳增值税;

6、兼营销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产的纳税人,适用不同税率或者征收率的,是否按规定分别核算适用不同税率或者征收率的销售额;

7、按照增值税税法规定应征收增值税的代购货物、代理进口货物的行为,是否缴纳了增值税,以及有无擅自扩大免税范围、确认收入的时间是否正确;

8、是否存在不符合差额征税规定,而按照差额征税方法计算增值税的情形等。

(三)企业适用留抵退税政策是否正确

1、企业类型、行业类型是否判断正确,是否符合适用留抵退税政策的对象条件;

2、是否存在人为改变营业收入结构,将从事行业不在留抵退税政策覆盖范围内的企业“变身”为指定行业企业申请办理留抵退税的情况;

3、进项构成比例是否计算正确,是否存在多申请退还留抵退税的情况等。

文章评论(0)