怎么对付职业打假人最有效(对付打假职业有效人员)

1994年1月1日,《中华人民共和国消费者权益保护法》(下称《消法》)开始施行,起草者期待购假索赔者给制假售假者以致命打击。其中第49条明确“退一赔一”。退一赔一,意味着双倍索赔,也就是100%的利润。因此,《消法》导入惩罚性赔偿机制,不仅是中国司法实践的一次突破,而且还间接催生了一个新的工种———职业打假人。

职业打假人是在消费品领域中通过“知假买假”获取经济利益的一批人。他们不同于一般的消费者,其目的在于营利,他们一般都具备相当纯熟的法律知识,熟稔行政、司法程序,并且在长期“打假”的过程中,善于利用法律规则,甚至于形成了一系列标准化、规范化的“打假”模式。

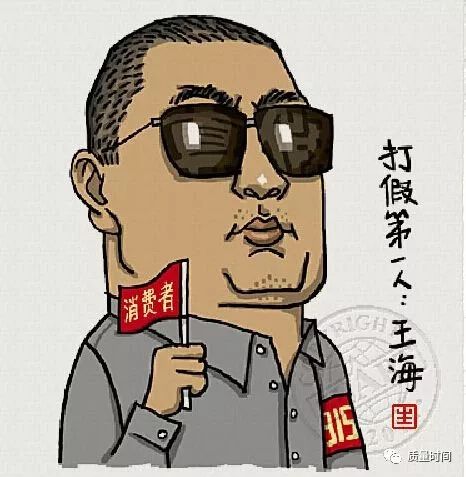

1995年3·15前夕,22岁青岛青年王海陪弟弟来北京应考,偶然间看到了北京台的“悬赏打假”节目,节目里的记者,因为买到假鳄鱼皮包,根据新出的《消法》跟店家理论,最终获得了双倍赔偿。这让当时还不懂法律的王海又惊又疑,抱着一试的心情,王海走进了北京隆福大厦,他花170元在商场买了两副盗版索尼耳机,来到索尼公司驻京办事处进行鉴定,果然是假货。随后又“追加”了10副。当时王海为12副耳机申请赔偿时,面对的环境是:消费者权益保护法实施不久,一些人法律意识淡薄,买到假冒伪劣产品时仍选择忍气吞声。所以他的第一次索偿非常不顺利。行政机关和商家都没把这20来岁的愣头青年放在眼里,隆福大厦只愿意赔偿王海最开始买的那二副耳机的钱,其余的概不认帐。王海一气之下回了山东。回到山东的王海开始钻研法律。同年10月上旬,他再度来到北京买假索赔,开始了后来被新闻传媒炒得沸沸扬扬的“购假索赔”大行动,他先后在北京的多家大中型商店购买了票夹、腰带、钱包、皮鞋等多种假货,获得加倍赔偿9万元。

当王海拿着“挣”来的钱独自乐呵的时候,他还不知道,他的事情已经在北京“炸开了锅”。 1995年11月,中国消费者协会在北京召开“制止欺诈行为,落实加倍赔偿”座谈会。王海究竟是“刁民”还是“啄木鸟”?在会议上,两种观点针锋相对,争论激烈。

当时各地法院在适用惩罚性赔偿条款时,尤其是消费者知假买假时经营者是否存在欺诈,有很多争议。一些法院驳回了知假买假者的惩罚性赔偿请求。不过,王海一案被国家相关部门注意到后,被选择为推广《消法》的契机,面对商家和社会部分人群指责王海行为是欺诈的指责,国家工商局、国家技术监督局、全国人大法工委、中国消费者协会等纷纷表态:王海现象符合既定方针,应该予以肯定。随着《消法》的宣传力度不断加大,王海的打假之路变得越来越顺畅,这一年,最高的时候他一周可以挣到8000多元。这一年,被认为是职业打假人的元年。

这年底,王海的打假行为,被北京众多媒体塑造成了打假维权的典型,中国保护消费者基金会宣布设立“消费者打假奖”,并授予王海以特等奖,奖给了他5000元。杭州金海食品(工业)城董事会为王海购买了100万元人身保险。引发了“面对假货做刁民还是顺民”的大讨论。

伴随王海的走红,1996年一年时间里,各地的“王海”们不约而同地杀向了商场,疯狂购买假货,高举《消法》第49条据法索赔。当年曾活跃于报端的第一代打假人包括:北京的杨连弟、郑州的刘正军、刘政全兄弟,广州的张磊落,天津的李承吉,南京的吴胜,成都的童宗全,长沙的喻辉,河南新乡的周春海,石家庄的郭振清,福建的丘剑冬……

1996年1月20日,王海悄悄抵达广州。他先后光顾了南方大厦百货商店、广州百货大厦、新大新公司、友谊商店等广州最大的几家国有百货商场,花费近3万元人民币在上述商家购买了一批他认为有“问题”的商品。当他拿着在南方大厦购买的8条“万宝路”皮带投诉说买到假货,要求加倍赔偿。对方却让他提供万宝路皮具商标在中国大陆注册的资料。王海却无法提供。告别南方大厦,连午饭都未来得及吃的王海,带着一件豪门牌保暖内衣匆匆赶到友谊商店,向友谊商店质量跟踪站的一位负责人投诉说,内衣包装上标注有“纯棉100%”的字样,但是经广州纺织纤维检验所检验:该产品夹层纤维为89.6%,含棉纶为10.4%。认为该产品的标示与实际不符,误导消费者,是一种欺诈行为。应该依据《消法》给予赔偿。对方承诺是假货一定赔,让他下午再来。但出乎其意料的是,当他把200多件豪门牌内衣运到友谊商店,对方一名副总,向王海出示了一套山东方面的产品质量合格的检验报告。认为友谊商店入货之前已经要求厂家提供有关检测报告,具备了产品检验合格证明才进的货,是属于有关纯棉规定出台之前购进的商品,因此不构成欺诈行为。另外内衣夹层有其它纤维是否属于假冒伪劣商品,结论应该由监督管理部门来下。惆怅的王海只好又把他那两大箱豪门内衣从友谊商店运回了住地。

王海南下打假受挫,一直作为“王海们”支持者的何山看到打假者维权遭困的现象,用“就像自己的孩子生病”形容他当时的心痛。何山,《消法》的起草人之一、全国人大法工委原巡视员、《消法》第49条“双倍赔偿”的积极倡导者。为唤起消费者维权意识,在报告单位之后,他主动“以身试法”,在北京花2900元购买了两幅假冒的徐悲鸿奔马图,随后诉到法院,法院开庭审理后认定被告出售国画时有欺诈行为,最终获得5800元赔偿,成为全国首例知假买假诉讼案。

此前王海知假买假打假的案件,只是王海与商家的交涉,并未进入诉讼程序。而何山打假直接突入诉讼领域,向商品欺诈宣战,无疑是向商业欺诈行为投出的一颗重磅炸弹。回击了“知假买假者不是消费者”的议论,明确了知假买假者也是消费者,应当获得双倍赔偿。昭示了消费者请求双倍赔偿不是商家的恩赐,而是消费者自身应有的法定权利,受到欺诈的消费者应当勇敢地行使自己的权利。何山知假买假给了消费者一个很好的司法实践。

中国社会科学院的一位法学博士就此评论道,王海手持一本《消法》,凭个人力量,东征西讨,打假一年多,从未向法院递交过一张诉状,他依赖的仅是新闻舆论的力量,显得底气不足。这表明,相对于实力雄厚的经营者,任何个人都是弱者。没有健全的法制环境,没有司法部门的支持,“打假英雄”就没有用武之地。

但何山的“以身试法”并未能消弭社会对知假买假索赔的论争。“卖假货发不义之财缺乏道德”、“知假买假是为挣钱不是消费”等论调,一度获得不少人的认同。

同年,王海接受希望集团总裁刘永行10万元赞助,注册成立北京大海商务顾问有限公司,将打假导向了公司化运营,巅峰期时,北京大海公司旗下的调查员,一度达到200人之众。

最初,打假人的出现是为了遏制制假商家,随着时间推移,部分打假人利用法律法规漏洞获取盈利空间,变成职业打假人,这些“打假人”以消费者自居,自称“民间工商局”。通过借助大量的商场投诉、行政举报、民事诉讼手段,索赔金额从500元至几十万元不等。据查仅重庆地区质量纠纷案件中,超过2/3的起诉是打假人发起的怎么对付职业打假人最有效,而打假人发起的诉讼中超过七成撤诉。造成行政、司法等资源的极大浪费。

随着社会上对“知假打假”的争议,以及一些打假人的牟利行为。在一些人眼中,职业打假人从昔日的草莽英雄沦为大家眼中的“刁民”。公众对打假人质疑声渐起。

1997年经济学家厉以宁于发表论文,指出王海运用国家赋予的权利依法行事,而经营制假售假是违法,王海以守法对付违法,没有任何过错。他并认为,“王海”们多了,假冒伪劣就少了,市场秩序就会走向正常。

1998年6月美国总统克林顿先生访华,在上海举行的“构筑21世纪的中国”座谈会上,王海与克林顿夫妇对话,克林顿称王海为“中国消费者的保护者”。12月,王海被中央电视台邀请,与张瑞敏、吴敬琏、李宁、王石等人一起称为中国改革开放20年的20个代表人物。经济学家吴敬琏在赠送给王海的书上题写了“市场清道夫”。

个人英雄式打假的急转直下是在1999年到2000年,王海先后经历的津门事件和南宁风波。2000年,王海第一次听说津成电线这家公司,爆料人在电话里详述该公司产品质量如何差,并邀请王海前去打假,为消费者维权。王海带着助手不但去了位于河北任丘的工厂所在地,而且几日后,一行人又去了位于沈阳的销售公司,买了货,回到北京就起诉并举报了。被打假的公司先后几次派人到北京与王海交涉,甩给他总计十多万元,王海觉得这钱给得太少,起码得一百万,所以他收了对方这几笔现金后并没有停手,继续起诉。这显然不符合“江湖规矩”,激怒了对方。他在电话里对津成电线喊价一百万的录音,也在数日后该公司举办的新闻发布会上被抖了出来,王海顿时灰头土脸。这是王海打假生涯中遭遇的首个“滑铁卢”。也让舆论的论调从公民打假倒向了敲诈勒索,王海也第一次感到,媒体并不是总站在他这一边。回忆津门事件时,王海依然是不甘和愤懑。

津门事件过后,王海并没服软,而是继续寻找津成电线更多的证据。先后去了西安、深圳,仓促而又疲惫的行程让王海抵达南宁后爆发了。“当时主要是喝多了。”王海回忆起南宁风波至今还记得,电视里正在播着世界杯。在南宁王海把酒店的吧台和值班经理的办公桌砸了,王海主动报了警。被民警带到派出所后,王海觉得警察态度恶劣,总是逼问他到南宁来的目的,要他提供能证明他身份的朋友。王海怒了,把派出所的窗户玻璃砸碎了,踢坏了办公室的门,还与几位民警发生了肢体冲突。真正的原因,王海觉得是他多年的打假居然被人冤枉,官司还输掉。几个小时后,有朋友赶到了派出所,在赔付了一笔不小的损失后,王海被送进精神病院待了一周。随后,王海从舆论的漩涡中抽身而去。这一去就是十多年。此后的王海几乎与媒体绝缘。

2003年,律师黄立荣受雇调查紫禁城国医馆,在进行偷拍、监视时,被对方发现。有几个人冲过来抄起钢管、扫把和木板,将其殴打致死,后又抛尸到北京医院附近。警方确认,这是北京首例民间调查者在偷拍活动中死于非命的案件。同年12月,有“假药克星”之称的职业打假人臧家平,被北京市第一中级人民法院以敲诈勒索罪终审判处有期徒刑3年。他成为我国职业打假获刑的第一人。之后,广东、天津、上海等地,纷纷出现职业打假人获刑事件。当年的媒体普遍认为,臧家平事件的出现意味着“王海现象”的终结。这也意味着个人英雄式的打假走向穷途末路。

2005年后生存空间的逼仄,使得这个行业陷入低谷,有的打假人退出江湖,有的仍孤军奋战争,还有的则合纵连横,成立公司谋求转型。

2009年,《中华人民共和国食品安全法》颁布实施后,对不符合食品安全标准的产品可以索赔10倍,又一大批人加入索赔大军,职业打假再次红火起来。

此时经过十几年的发展,打假人也有了上、中、下之分。高级的职业打假人,拥有自己的团队,有固定的办公地点,在全国多个城市设有办事处,有一定的经济实力,打假的对象主要集中在产品质量上,年平均结案达上百件,索赔的主要手段是诉讼;中级职业打击假人,多是单打独斗,打假的对象主要集中在产品虚假宣传、包装、标签等打假技术含量较低的层面,索赔的主要手段是和解;最低级的打假多数涉嫌敲诈,打假对象多是产品标签问题、保质期过期等,甚至还存在打假人为了达到索赔目的不惜采取掉包手段,栽赃给商家等,这类打假人不但遭到商家痛恨怎么对付职业打假人最有效,也被真正的职业打假人所不齿。

“打假已经不能再靠个人的努力了,个人无法对抗企业,这是一种不对等的对抗。”重新现身后,王海已经对打假的认识上升到了新的高度,并开始通过公司对公司的模式实现打假。王海的背后已经有了强大的律师团队,每一次发布声明、每一次暗访取证、每一次起诉、每一次举报,强大的律师团会从每一个细节的合法性出发,避免打假引来指向打假者的法律问题。

2011年,王海发现耐克在中国销售的一款耐克篮球鞋“Hyperdunk 2011”篮球鞋,在国外销售的双气垫到国内却变成了单气垫,而其在国内的销售价格却比国外高出500多元。随后,王海以耐克篮球鞋售价双重标准且虚假宣传为由,向北京市西城区工商局提交了举报材料。耐克的回应称没有虚假宣传,只是不小心用错了宣传材料。耐克表示愿意全额退款,并承担王海300元的相关举报费用,但不会做额外的赔偿。

王海自然不罢休,要求其必须给所有购买的中国消费者双倍赔偿,耐克则拒不答应,甚至还在接受采访时暗示王海是在耍流氓敲诈,此后耐克方面则拒不接待王海。此事闹到最后,演变成了大批受害者的集体维权行动,于是在2012年,北京市工商局决定对耐克处以487万的罚款。

迄今已成名20多年的王海,微博简介上写着“一个清道夫、吹哨人、公民检察官,以赚钱为手段,以打假为目的”。已经在北京、天津、南京和深圳开设了四家职业打假公司,主要经营“帮消费者维权打假、知假买假、替企业打假”等三种业务。不过近年,已人到中年的他,少了早年的锋芒。他小心谨慎,对身家有多少千万的问题避而不答,他将公司的经营业务引向了更多方向,除了打假,他近年还成为了几个小区的物业管理方。商业项目之外,王海还有两个公益项目一直在做,接待消费者维权保护的“王海热线”,以及“和谐社区发展中心”项目,旨在帮助业主成立委员会,保护合法权益不受侵害。

在官方层面,多年的论争在2013年有了一个结论。最高法审判委员会于2013年12月9日第1599次会议通过《最高人民法院审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》,其中第三条规定:“因食品、药品质量问题发生纠纷,购买者向生产者、销售者主张权利,生产者、销售者以购买者明知食品、药品存在质量问题而仍然购买为由进行抗辩的,人民法院不予支持”。这等于肯定了“知假买假”。这让职业打假人有了底气。

随着互联网经济的发展,假货都插上了互联网的翅膀,相比从前开始几何倍数的传播,给打假增加了难度。电商的发展也改变了王海的打假生态。最近几年他逐渐让公司加强电商平台的打假比重。去年所打击的假冒伪劣涉嫌欺诈的案例中,三分之一来自电商。

2014年3月15日起,首次修订的新《消法》将消费欺诈的赔偿额度提高至“退一赔三”。除此之外,还规定“消费者通过网络交易平台购买商品或者接受服务,其合法权益受到损害的,可以向销售者或者服务者要求赔偿。网络交易平台提供者不能提供销售者或者服务者的真实名称、地址和有效联系方式的,消费者也可以向网络交易平台提供者要求赔偿”。有舆论认为,“职业打假人的春天悄然来临”。至此,网购打假风起云涌。

2015年3月,北京市朝阳法院公开的数据显示,自新《消法》实施以来,不到一年的时间,朝阳法院共受理涉消费者的买卖合同纠纷案件496件,较上一年同期增长了近10.3倍。其中网购纠纷增长了近3.7倍,职业打假人“知假买假”对案件增长“贡献”最大。王海接手了很多关于假药的案子,王海的假药案件一般是按产品数量收费,查一件货几百元钱甚至几十元钱都有,数量通常很大,联合工商、食药监帮企业截获后,最后按件来计费。

2015年9月1日,“史上最严”新广告法实施,对广告的真实性进行了更严格的规定,这也使得许多进行夸大宣传的产品,很容易对消费者构成欺诈。

2015年10月1日,新修订的《食品安全法》正式实施,除了明确“损一赔十”,还规定“千元保底”,即食品不合格,消费者可向生产者、经营者要求支付价款十倍的赔偿金,赔偿金额不足1000元的赔偿1000元。

自此,针对各类食品的所谓“打假”呈井喷趋势。据官方数据,此类案件中绝大部分针对食品标签。显然,“打假”已异化为“假打”。将此类人定义为“职业索赔人”更为贴切!这类“职业打假人”关注的仅仅是如何快速低成本的利用3倍、10倍杠杆牟取高额利润,对食品本身是否存在食品安全问题漠不关心。

立法的加强,也并不只对打假人有利,2015版的新消法和新食安法,对惩罚性赔偿增加了“经营者明知”的限制,这给打假也套上了前置条件。

面对新的法规限制,成熟职业打假人明白,在这条被商家憎恨、被世俗指责失德的道路上行走,打假索赔“点到为止”,是快速获得回报甚至免于牢狱之灾的重要准则之一。

2015年,一名新手在北京起诉某电商平台时,其索赔的价码远远超出法定赔偿金额,庭审中他高声表明超额度索赔就是为了“发财”。结果被法官认为贪得无厌,不予支持。

在2016年的安徽省两会上,有省人大代表认为“职业打假已经成了少数人通过知假买假牟取暴利的手段,偏离了初衷”。而据《成都商报》报道,成都已出现“家族化”职业打假人,收入年年上涨。

2016年11月,《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例(送审稿)》征求意见。其中有这样的表述:自然人、法人或其他组织以牟利为目的购买、使用商品或接受服务的,不适用本条例。

2017年5月19日,最高法在《对十二届全国人大五次会议第5990号建议的答复意见》中指出,将适时借助司法解释、指导性案例等形式,逐步遏制职业打假人的牟利性打假行为。这一意见无疑对职业打假人不利。法律正在逐渐剥开“职业打假人”的保护壳。

2017年8月底,杭州互联网法院发布10大典型案例,其中在对排名第一的刘某买奶粉一案的解读中,首次对职业打假人的概念进行界定:职业打假人是指以牟利为目的,知假买假并向生产者、经营者主张惩罚性赔偿的自然人、法人及其他组织。同时明确,本案原告应认定为非消费需要的牟利性行为,其不属于《消法》中的消费者。

在不少职业打假人看来,法律已经不站在他们这一边了。有打假人坦言,在风口上猪也能飞,他们的风就是法律,现在风向好像要转,职业打假这条路,不好走了。

2017年12月28日,王海买了“六个核桃”,喝了以后认为自己没变聪明,将生产商和代言人陈鲁豫告上法庭,要求其退货并赔偿500元。目前一审法院以依据不足为由驳回王海诉讼请求,王海已上诉。

文章评论(0)