灵活就业保障(灵活就业人员社保体系建设)

在上一期中,我们重点聚焦灵活就业人员的定义与发展演变,分析了当前灵活就业人员的含义、范围及演变路程。本篇内容将通过对灵活就业人员的社保体系建设的必然性和发展历程,深入分析灵活就业人员社保体系的发展路径。

一、灵活就业人员社保体系发展背景

经济结构转型和新型就业方式的出现,现有的社会保障体系多以固定、长期的正式就业为基础,难以覆盖灵活就业人员和非标准就业群体,导致这些劳动者在养老、医疗、失业等方面的保障存在缺口。因此,保障灵活就业人员的社会保险权益,成为完善社会保障体系、实现全民共享发展成果的迫切需求。

01经济结构转型推动制度适配

产业升级驱动:第三产业比重上升导致劳动力从传统制造业向服务业转移,传统社保制度无法覆盖非标准劳动关系;

灵活就业人员规模:灵活就业已成为中国就业市场的“主力军”,规模超2亿人,占就业人口53.5%;

保障缺位制约经济活力:灵活就业缺失社保保障,削弱抗风险能力与消费意愿;

02社会风险防控与公平正义诉求

系统性风险积累:未参保群体遭遇重大疾病或年老失能时,易陷入贫困并依赖社会救助,加剧财政负担

代际公平危机:灵活就业者若持续低参保,将导致未来老年贫困率激增

制度性歧视:传统社保制度设计偏向“正规就业”

03劳动力市场治理现代化的必要要求

稳定就业核心功能:灵活就业在疫情期间贡献超60%新增就业岗位,但其高流动性导致社保转移接续困难,削弱就业稳定性;

劳动关系重构需求:平台经济下,劳动者与企业从“雇佣”转向“合作”,传统工伤保险无法覆盖职业伤害

04国家治理现代化的战略必然性

执政合法性维护-风险防控与社会稳定:未参保群体遭遇重大风险时易陷入“发展型贫困”,触发社会矛盾;“共同富裕”政治承诺;

经济治理现代化-适配新质生产力的制度重构:匹配产业结构深度转型;

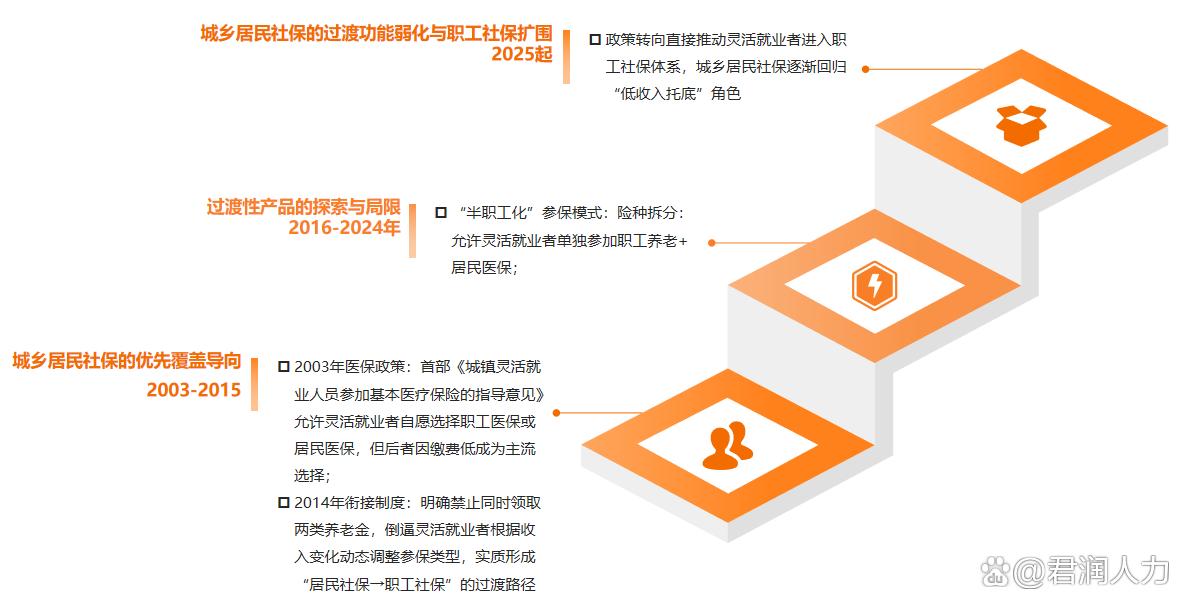

二、灵活就业人员的社保制度演变路径

城乡居民社保在2003-2024年间承担了灵活就业者的基础保障过渡职能,通过低缴费门槛实现“广覆盖”,但导致保障碎片化与财政压力。

政策转向:国家通过职工社保扩围+待遇提升+服务优化 ,逐步替代过渡性产品,推动灵活就业者直接进入高保障体系。

三、灵活就业人员职工社保体系发展历程

制度的创新发展轴线:从户籍绑定到就业地参保,从单一险种到全方位覆盖,从固定费率到动态调整,人员范围不断扩大。

01制度萌芽期(1997-2014年)探索非正规就业群体保障

1)1997年政策起点

国务院发布《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》(国发〔1997〕26号),首次提出“城镇个体劳动者逐步实行基本养老保险”,标志着灵活就业群体首次进入国家社保视野。

2)2003年医疗体系突破

城镇居民基本医疗保险试点启动,将无固定雇主的灵活就业人员纳入医保覆盖范围,但参保需依托户籍限制。

3)2010年前后地方实践

浙江、广东等地试点“农民工工伤保险”,覆盖建筑、家政等高风险灵活就业群体;

北京出台《社区服务人员参保管理办法》,允许小时工按日缴纳养老保险

02规范发展期(2015-2019年):新业态驱动的制度重构

1)2015年政策分水岭

国务院将灵活就业划分为“传统非正规就业”与“新就业形态”两类,要求研究“适应共享经济特点的参保措施,引入“不完全劳动关系”概念,允许平台从业者以灵活就业身份参保;

2)2016-2018年地方创新

广东:允许灵活就业者以“个体工商户”身份参加职工社保,费率降至16%,首次打破劳动关系与社保绑定;

重庆:建立“灵活就业保障基金”,要求平台按交易额0.3%缴费,开创平台责任共担模式;

江苏:试点“工伤保险即时结算”,外卖骑手可通过APP完成工伤申报,解决新业态职业伤害认定难题

03体系完善期(2020-2024年):制度弹性化与数字化升级

1)2020年顶层设计突破

国务院发布《关于支持多渠道灵活就业的意见》,确立三大方向:①取消参保户籍限制,允许就业地参保;②探索失业保险、职业伤害保障;③建立缴费基数弹性机制;

2)2022年工伤保险破冰

在7省市试点职业伤害保障,覆盖外卖骑手、网约车司机等。

四、推动纳入职工社保体系的必然性分析

01制度公平性:消解制度性区隔

待遇差距:城镇职工养老保险待遇约为城乡居民养老保险的20倍,职工医保提供终身保障。若推动灵活就业者加入居民社保,将固化“同工不同保”的制度性不公。

劳动关系与保障权益的脱钩需求:纳入职工社保体系,通过解绑劳动关系与社保权益,实现“基于劳动贡献而非身份”的公平分配。

02风险共济能力:抵御系统性社会风险

更强大的资金池基础与规模效应:职工社保通常实行省级或地市级统筹,这使其能够有效分散区域性风险,实现跨区域共济。

更优越的制度设计与长期稳定性:职工社保通过代际转移支付(在职人员供养退休人员)和健康人群与患病人群互助建立了长期、动态的风险平衡机制。居民社保则主要依赖当期财政补贴。

03经济理性选择:避免“福利悬崖”与劳动力扭曲

参保行为的逆向激励:灵活就业者基于理性选择倾向低缴费的居民社保灵活就业保障,但将导致三重扭曲:老年贫困率上升、职工社保缴费群体萎缩、抑制消费。

劳动力市场信号失真:若将灵活就业者导向居民社保,将强化“平台经济=低保障就业”的标签,阻碍高素质人才向新业态流动。

04制度成本比较:中长期的财政负担

纳入职工社保:短期财政压力高(费率补贴、系统改造),长期财政风险低(基金自平衡能力增强)。

纳入居民社保:若将灵活就业者导向居民社保,将强化“平台经济=低保障就业”的标签,阻碍高素质人才向新业态流动

05社会融合功能:城镇化与市民化的关键抓手

户籍改革协同效应:将灵活就业者纳入职工社保,可实质性推动社保权益与户籍脱钩灵活就业保障,加速农业转移人口市民化。

归属感与公平感提升:职工社保的“社会统筹账户”设计强化了“贡献-权益”关联性,比居民社保纯个人账户更易培养参保者社会认同感。

在灵活就业人员规模持续扩大、就业形态日益多元化的背景下,完善其社会保险体系已成为社会保障体系建设的重要任务。推动灵活就业人员纳入职工社保体系,有助于提升保障水平、增强制度公平性、增强风险共济能力,促进劳动力市场稳定与社会公平。

下一期,我们将对全国现行的灵活就业人员社会保险制度进行系统梳理与深入分析,重点关注制度覆盖范围、保障内容、缴费机制及政策执行效果等方面,力求发现现存问题与不足,提出切实可行的优化建议。

专题作者简介

林锦旋:君润用工研究院执行院长

陈国鹏:君润用工研究院政策专员

文章评论(0)