学历贬值意味着什么(春招季济南招聘会)

春招季如约而至,这本是大学生们怀揣梦想、踏上求职征程的时刻,可今年的济南招聘会现场,却让我满心沉重,也让我做出了一个重要的决定——重新捡起儿子的兴趣班。

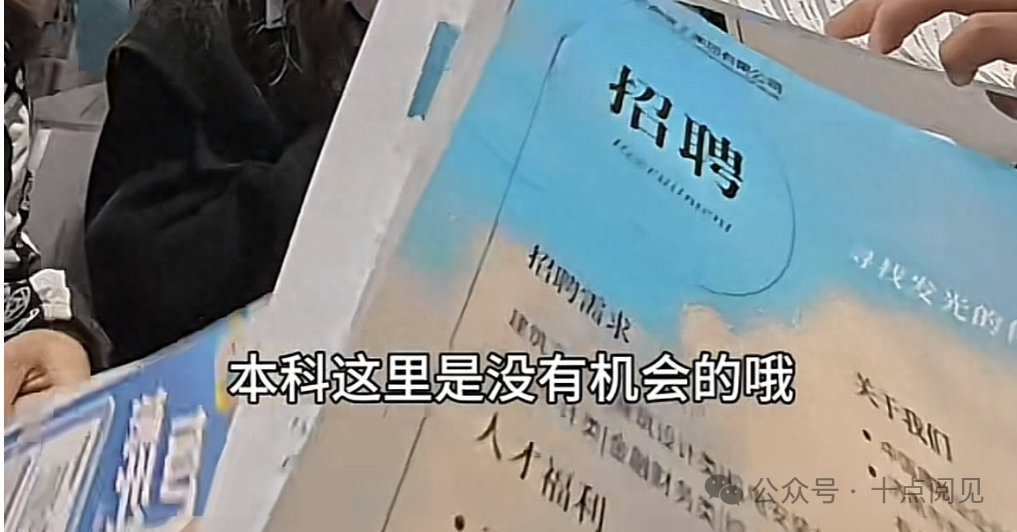

招聘会现场人头攒动,摩肩接踵学历贬值意味着什么,空气中弥漫着紧张与焦虑的气息。

求职的大学生们,手持精心制作的简历,眼神里满是期待,可随着一次次投递简历,一次次被拒之门外,那期待逐渐被失望取代。

不少本科生站在企业展位前,小心翼翼地递上简历,却只换来面试官冰冷的回应:“本科这里没有机会。”

硕士生们也未能幸免,省实验中学招老师、口腔医院社科招人,清一色要求博士后。

一家街道办事处招聘名额仅有8个,投递简历的人数却早已突破800大关。看着这残酷的场景,我陷入了沉思。

曾经,考上大学就意味着改变命运,可如今,学历的含金量似乎在不断稀释。

南大教授朱虹也曾说过:“文凭的贬值已经势不可当,考上大学就能改变人生的时代也早已经过去。”

面对这样的现实,作为父母的我们,又该如何为孩子的未来铺路呢?

01

我想起了王兴兴和导演饺子的故事。

王兴兴从小动手能力极强,喜欢研究机器,父母没有强迫他放弃这一爱好,大学时他继续钻研机器狗,获得了二等奖,开启了自己的创业之路。

导演饺子自幼酷爱绘画,父母也未曾阻止,最终《哪吒》横空出世,拿下国产票房第一的成绩。

他们的成功,让我明白,时代在变,孩子的谋生之路也在变。

如今,很多孩子已经把兴趣变成了职业学历贬值意味着什么,单纯地卷学历,或许真的没有意义。

我的儿子从小就对绘画有着浓厚的兴趣,可我之前一直犹豫,觉得学业才是最重要的,兴趣班只是锦上添花。

但看到招聘会上的这一幕幕,我意识到,我错了。

孩子的兴趣,或许就是他未来的出路。

就像李玫瑾教授说的:“让孩子认识自身特长,以独特性立于世,而不是使劲超过谁。”

我决定重新捡起儿子的兴趣班,全力支持他在这条路上走下去。

02

其实,身边也有不少这样的例子。

我有个朋友的孩子,成绩平平,但对编程有着极大的热情。

朋友起初也担心会影响学习,可后来发现孩子在编程上很有天赋,便大力支持。

如今,孩子不仅在编程竞赛中屡获佳绩,还被一家知名科技公司提前预定,实习期间的薪资就已相当可观。

还有我的堂妹,成绩一直不理想,可她喜欢画画。

当初大伯还曾阻挠,后来在班主任的建议下,她走上了美术特长生的道路,最终顺利考上艺术院校,现在是一名公立小学的美术老师,生活虽平淡,却也幸福。

著名数学家丘成桐教授也曾指出:“中国式的教育往往注重知识的灌输,而忽略了孩子们兴趣的培养。

但对孩子来说,兴趣才是决定其终身事业的关键。”

儿时坚持下来的爱好,很有可能成为孩子长大后的核心竞争力,为他们争取到更多的机遇和选择。

03

新京报曾报道过00后少年刘屹靖的故事。

他从小对气象学充满兴趣,父母全力支持,为他购买书籍、相机等。

高中时,他被南昌市气象台邀请参加活动,与专家讨论天气预报。

他的作品登上SCI期刊封面,还受邀到北大等高校做学术报告和讲座。

毕业后,他成为专业风暴摄影师,参与重大科学研究项目。

这让我明白,在学历贬值的当下,我们不能只让孩子在学习这条路上死磕,要多看看孩子擅长什么、喜欢什么,让他们在兴趣的道路上走得更远。

如今,我重新为儿子报了绘画兴趣班,看着他专注地在画布上涂抹色彩,我仿佛看到了他未来的无限可能。

我也会鼓励他多参加绘画比赛、展览等活动,让他在实践中不断提升。

同时,我也会关注其他兴趣领域,比如编程、乐器等,说不定哪一天,这些兴趣就会成为他人生的转折点。

04

一位班主任曾对家长们说:“我们不能一味用考试成绩和排名去衡量一个学生,这很可能成为学生求学路上的负担。”

把孩子的兴趣爱好发展成特长,未来找到一份体面的工作就会成为大概率事件。

大河报曾报道过中专生杨贺淇的故事。

他学习成绩不佳,但动手能力强,喜欢研究机械。

在父母支持下,他进入大专院校学习。

凭借高超技术,他在职业技能大赛中夺冠,被多家企业高薪抢聘,待遇远超名校毕业生。

这让我更加坚信,尊重孩子的天赋,因材施教,培养一技之长,才是对孩子未来负责的做法。

网上有个段子:“1977年,爷爷考上中专,轰动全县;

1992年,爸爸考上大专,班主任亲自送录取通知书;

2020年,我考上本科,只是全家吃了一顿火锅。”

这背后反映的是学历价值的变化。

但我想说,学历贬值不等于学历无用。

对于双一流院校的学生,学历仍是求职的敲门砖。

可对于大多数进入普通院校的孩子来说,拥有特长就意味着多一条出路。

即便孩子最终没走这条路,多一项爱好,也总归是好事。

为人父母,我们不能埋没孩子的天赋,阻碍他们的梦想,剪断他们腾飞的翅膀。

想让孩子未来可期,就从接纳并支持他们的爱好开始。

希望我的决定,能为儿子打开一扇通往广阔世界的大门,也希望所有父母都能重视孩子的兴趣,让孩子们在自己的兴趣领域发光发热,找到属于自己的幸福人生。

文章评论(0)